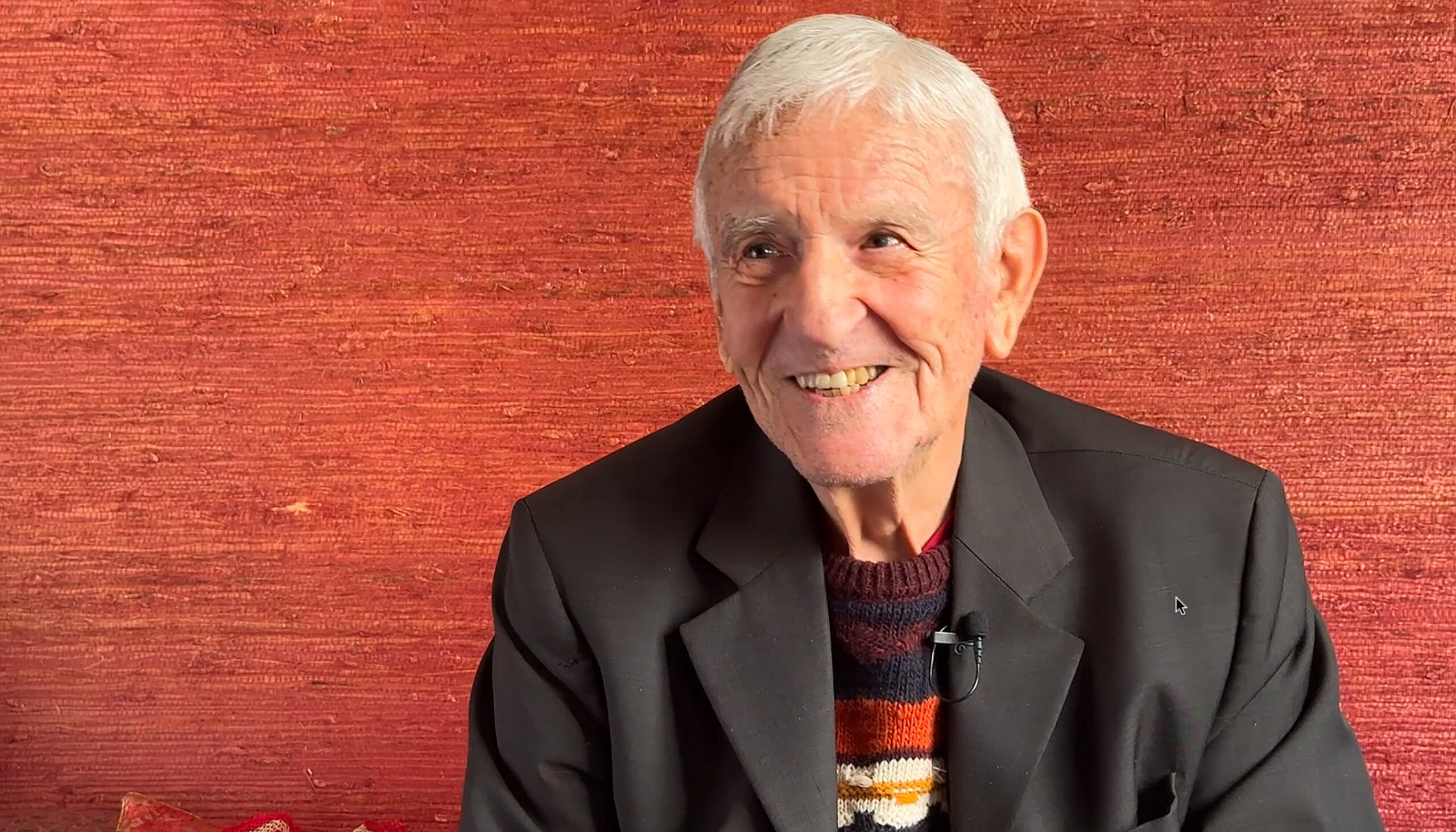

Dans cette vidéo de 80 minutes, Jean-Claude Morin revient sur son parcours de vie, traversé par l’amour des lettres, le goût du partage et la fidélité à une vocation enseignante vécue comme un engagement total. De son enfance marocaine à ses années de formation à Henri-IV, de ses premières expériences d’enseignement à Saint-Étienne, Madagascar et surtout Alger, jusqu’à l’enracinement profond qu’il a connu au Liban pendant plus de vingt ans, ce pays de cœur qui ne l’a jamais quitté, Jean-Claude Morin retrace ici avec ferveur, précision et émotion les étapes d’une vie de passeur, à faire émerger les voix singulières de ses élèves, et à nouer avec eux des liens durables. Porteur d’un idéal humaniste nourri par Rimbaud, Camus, Pascal et bien d’autres, Jean-Claude Morin nous invite à repenser le métier d’enseignant non pas comme une transmission de savoirs, mais comme un accompagnement patient et attentif destiné à faire éclore le potentiel de chaque élève.

La vidéo de l’entretien est accessible sur YouTube :

– 00:00 Enfance et adolescence.

– 05:02 Les auteurs marquants.

– 08:17 Des professeurs inspirants.

– 11:20 Après le baccalauréat.

– 10:50 Premiers pas dans l’enseignement.

– 18:41 Le Liban.

– 23:19 Une approche pédagogique fondée sur l’échange.

– 30:16 Enseignant au Liban.

– 40:58 Le quotidien pendant la guerre civile.

– 48:09 Départ du Liban.

– 54:38 Retour en France, le lycée Hoche de Versailles.

– 1:04:16 Livre : « Je ne laisserai personne dire que vingt ans… »

– 1:10:43 Anecdotes : Bardot, Moreau, Sagan…

– 1:17:25 Conclusion

Ci-dessous, retranscription écrite de l’entretien.

Continuer la lecture de « Jean-Claude Morin, l’enseignement en partage »

La biographie marquante d’une femme méconnue mais grâce à laquelle des dizaines de milliers d’œuvres d’art spoliées aux juifs et dans les collections des musées pendant la seconde guerre mondiale ont pu être retrouvées et restituées.

La biographie marquante d’une femme méconnue mais grâce à laquelle des dizaines de milliers d’œuvres d’art spoliées aux juifs et dans les collections des musées pendant la seconde guerre mondiale ont pu être retrouvées et restituées.

Son style de conteur oriental tellement enchanteur est cette fois-ci mis au service d’une enquête à partir de documents familiaux et de témoignages sur la vie de son grand-père, qui s’inscrit dans le contexte géo politique du Liban du début du XXe siècle. On y parle aussi de l’épopée cubaine du frère de ce grand père, des oppositions très vives entre protestants et catholiques au sein de cette famille (dans le village de laquelle je suis passée lors de mon voyage au Liban), des réflexions que l’auteur peut avoir sur ces faits et récits passés… On y devine même des sources d’inspiration glissées ici et là et romancées dans ses œuvres passées. Très attachant même si pas de la même ampleur que « Le rocher de Tanios », « Léon l’Africain » ou encore « es Croisades vus par les Arabes ».

Son style de conteur oriental tellement enchanteur est cette fois-ci mis au service d’une enquête à partir de documents familiaux et de témoignages sur la vie de son grand-père, qui s’inscrit dans le contexte géo politique du Liban du début du XXe siècle. On y parle aussi de l’épopée cubaine du frère de ce grand père, des oppositions très vives entre protestants et catholiques au sein de cette famille (dans le village de laquelle je suis passée lors de mon voyage au Liban), des réflexions que l’auteur peut avoir sur ces faits et récits passés… On y devine même des sources d’inspiration glissées ici et là et romancées dans ses œuvres passées. Très attachant même si pas de la même ampleur que « Le rocher de Tanios », « Léon l’Africain » ou encore « es Croisades vus par les Arabes ».

Ce court spectacle a été une révélation : Hervé Briaux a sélectionné et adapté certaines parties des Essais nous faisant tout à la fois rire et réfléchir sur des thèmes à la fois permanents et très actuels comme la célébrité, la force de l’habitude, ce qui nous persuade que nos coutumes sont supérieures à celles des autres peuples, ce qui nous différencie -ou pas tant que ça- des animaux, la vieillesse et la mort, l’amitié et in fine ce qui doit nous pousser à profiter de chaque instant de la vie.

Ce court spectacle a été une révélation : Hervé Briaux a sélectionné et adapté certaines parties des Essais nous faisant tout à la fois rire et réfléchir sur des thèmes à la fois permanents et très actuels comme la célébrité, la force de l’habitude, ce qui nous persuade que nos coutumes sont supérieures à celles des autres peuples, ce qui nous différencie -ou pas tant que ça- des animaux, la vieillesse et la mort, l’amitié et in fine ce qui doit nous pousser à profiter de chaque instant de la vie. Je suis une inconditionnelle du livre l’usage du monde de Nicolas Bouvier qui relate son grand voyage de 2 ans commencé en 1953 depuis la Suisse jusqu’en Inde. Le très juste comédien Samuel Labarthe incarne l’auteur et nous sélectionne une partie du récit sur fond de dessins faits par son compagnon de voyage, de photos et de musique recueillie lors du voyage. J’ai été transportée dans cette aventure étonnante, pleine d’inattendu, de rencontres et de réflexions sur l’ailleurs, et d’humour parfois ! Je le recommande.

Je suis une inconditionnelle du livre l’usage du monde de Nicolas Bouvier qui relate son grand voyage de 2 ans commencé en 1953 depuis la Suisse jusqu’en Inde. Le très juste comédien Samuel Labarthe incarne l’auteur et nous sélectionne une partie du récit sur fond de dessins faits par son compagnon de voyage, de photos et de musique recueillie lors du voyage. J’ai été transportée dans cette aventure étonnante, pleine d’inattendu, de rencontres et de réflexions sur l’ailleurs, et d’humour parfois ! Je le recommande. Un livre conseillé par mon amie Clémence qui se lit d’une traite tant on est happé par le récit de l’enfance baroque et l’adolescence de la narratrice et de ses frères et sœurs , dans un immense maison délabrée au milieu de nulle part, sous la houlette d’une mère diva n’ayant aucun aucune envie de s’occuper d’eux, et accueillant pour gagner de l’argent une kyrielle d’enfants placés ayant vécu des situations horribles et eux-mêmes parfois violents. Le père est quant à lui adoré mais absent, préférant sa brillante carrière de journaliste parisien, ses maîtresses et les soirées à jouer au poker. J’ai été abasourdie par ces comportements immatures et maltraitants, mais la façon dont la narratrice arrive malgré tout à se construire dans cet environnement dysfonctionnel est remarquable.

Un livre conseillé par mon amie Clémence qui se lit d’une traite tant on est happé par le récit de l’enfance baroque et l’adolescence de la narratrice et de ses frères et sœurs , dans un immense maison délabrée au milieu de nulle part, sous la houlette d’une mère diva n’ayant aucun aucune envie de s’occuper d’eux, et accueillant pour gagner de l’argent une kyrielle d’enfants placés ayant vécu des situations horribles et eux-mêmes parfois violents. Le père est quant à lui adoré mais absent, préférant sa brillante carrière de journaliste parisien, ses maîtresses et les soirées à jouer au poker. J’ai été abasourdie par ces comportements immatures et maltraitants, mais la façon dont la narratrice arrive malgré tout à se construire dans cet environnement dysfonctionnel est remarquable. roche de « certaines n’avaient jamais vu la mer « que j’avais adoré, mais cette fois ci sur un récit qui m’apparaissait de prime abord nettement moins marquant.

roche de « certaines n’avaient jamais vu la mer « que j’avais adoré, mais cette fois ci sur un récit qui m’apparaissait de prime abord nettement moins marquant. « Billy Wilder et moi » raconte la rencontre imaginaire entre une jeune grecque et Billy Wilder au moment où est tourné le film Fedora, un de ses derniers.

« Billy Wilder et moi » raconte la rencontre imaginaire entre une jeune grecque et Billy Wilder au moment où est tourné le film Fedora, un de ses derniers. J’ai été captivée par « Alpinistes de Staline » , qui retrace la vie de deux orphelins nés en Sibérie au début du siècle dernier, qui sont devenus des figures emblématiques de l’alpinisme soviétique, grimpant dans des conditions et avec des moyens très rudimentaires pour des ascensions vertigineuses (sommets à 7000 mètres…), le tout sur fond de propagande communiste implacable (« pic des commissaires rouges », col de la Presse soviétique » « pic du 30e anniversaire du parti communiste » côtoient les pic Lénine et Staline dont il fallait aller déposer les bustes au sommet), ça laisse sans voix.

J’ai été captivée par « Alpinistes de Staline » , qui retrace la vie de deux orphelins nés en Sibérie au début du siècle dernier, qui sont devenus des figures emblématiques de l’alpinisme soviétique, grimpant dans des conditions et avec des moyens très rudimentaires pour des ascensions vertigineuses (sommets à 7000 mètres…), le tout sur fond de propagande communiste implacable (« pic des commissaires rouges », col de la Presse soviétique » « pic du 30e anniversaire du parti communiste » côtoient les pic Lénine et Staline dont il fallait aller déposer les bustes au sommet), ça laisse sans voix. J’ai beaucoup aimé ce livre de mémoires qui évoque la vie de Barack Obama de son enfance jusqu’à la fin de son 1er mandat (plus exactement : la mort d’Oussama Ben Laden).

J’ai beaucoup aimé ce livre de mémoires qui évoque la vie de Barack Obama de son enfance jusqu’à la fin de son 1er mandat (plus exactement : la mort d’Oussama Ben Laden). Sans aucun doute une de mes plus belles lectures de 2021. Stefan Zweig écrit son autobiographie en 1941 peu avant de se suicider, mais c’est aussi et surtout une remarquable fresque de l’histoire de l’Autriche et de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle jusqu’en 1941. Il évoque avec une grande subtilité la période sereine et conservatrice d’avant la guerre de 1914, ses découvertes littéraires et les auteurs de différents pays d’Europe qu’il a pu côtoyer dont il fait des portraits fins et précis. Son humanisme viscéral est mis à l’épreuve par la première guerre mondiale où il témoigne d’une folie belliciste primaire qui s’empare de tous, y compris de ses proches. L’après-guerre est tout aussi saisissant, avec la description de l’inflation galopante et ses conséquences au sein de la société, jamais je n’en avais lu une description aussi concrète et marquante. Et que dire ensuite de la montée du nazisme, de l’insidieuse progression par paliers des menaces et privations, que trop peu de personnes perçoivent dans toute sa gravité. Un livre qu’il faut prendre le temps de lire, au style très fluide et qui me restera en mémoire.

Sans aucun doute une de mes plus belles lectures de 2021. Stefan Zweig écrit son autobiographie en 1941 peu avant de se suicider, mais c’est aussi et surtout une remarquable fresque de l’histoire de l’Autriche et de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle jusqu’en 1941. Il évoque avec une grande subtilité la période sereine et conservatrice d’avant la guerre de 1914, ses découvertes littéraires et les auteurs de différents pays d’Europe qu’il a pu côtoyer dont il fait des portraits fins et précis. Son humanisme viscéral est mis à l’épreuve par la première guerre mondiale où il témoigne d’une folie belliciste primaire qui s’empare de tous, y compris de ses proches. L’après-guerre est tout aussi saisissant, avec la description de l’inflation galopante et ses conséquences au sein de la société, jamais je n’en avais lu une description aussi concrète et marquante. Et que dire ensuite de la montée du nazisme, de l’insidieuse progression par paliers des menaces et privations, que trop peu de personnes perçoivent dans toute sa gravité. Un livre qu’il faut prendre le temps de lire, au style très fluide et qui me restera en mémoire. Bérénice, jeune archéologue française en plein questionnement existentiel, participe au trafic d’objets précieux issus des zones de guerre du Moyen-Orient. A la frontière turco syrienne, elle échappe de peu à une explosion et se retrouve près d’un camp de réfugiés où une mère lui confie subitement sa petite fille à travers le grillage. C’est le début d’un éveil à la tragédie des conflits humains, notamment à travers la rencontre avec Asim, pompier syrien devenu fossoyeur, qui lui demande de poursuivre le travail de documentation sur l’horreur du conflit syrien que sa soeur avait entrepris pour que le monde sache et se souvienne, avant d’en être elle-même victime.

Bérénice, jeune archéologue française en plein questionnement existentiel, participe au trafic d’objets précieux issus des zones de guerre du Moyen-Orient. A la frontière turco syrienne, elle échappe de peu à une explosion et se retrouve près d’un camp de réfugiés où une mère lui confie subitement sa petite fille à travers le grillage. C’est le début d’un éveil à la tragédie des conflits humains, notamment à travers la rencontre avec Asim, pompier syrien devenu fossoyeur, qui lui demande de poursuivre le travail de documentation sur l’horreur du conflit syrien que sa soeur avait entrepris pour que le monde sache et se souvienne, avant d’en être elle-même victime. Une mère et son grand fils simple d’esprit vivent isolés dans les hauteurs d’un hameau des Pyrénées, tranquilles malgré les rumeurs et les craintes que le jeune homme suscite, jusqu’au jour où on découvre une fillette sauvage dans une grotte aux alentours.

Une mère et son grand fils simple d’esprit vivent isolés dans les hauteurs d’un hameau des Pyrénées, tranquilles malgré les rumeurs et les craintes que le jeune homme suscite, jusqu’au jour où on découvre une fillette sauvage dans une grotte aux alentours. Style vindicatif, qui ose s’attaquer de front à des sujets qui dérangent prostitution, viol, pornographie. J’adhère à certains aspects notamment la construction de la masculinité, ça m’amène à me poser des questions sur d’autres (prostitution…) mais il y a aussi je trouve beaucoup de points traités de façon assez binaire et caricaturale « les hommes sont comme ci et les femmes comme ça » voire même des moments où je ne comprends pas ce que l’autrice veut dire si ce n’est qu’elle est énervée…

Style vindicatif, qui ose s’attaquer de front à des sujets qui dérangent prostitution, viol, pornographie. J’adhère à certains aspects notamment la construction de la masculinité, ça m’amène à me poser des questions sur d’autres (prostitution…) mais il y a aussi je trouve beaucoup de points traités de façon assez binaire et caricaturale « les hommes sont comme ci et les femmes comme ça » voire même des moments où je ne comprends pas ce que l’autrice veut dire si ce n’est qu’elle est énervée… Une idée de départ originale et morbide à souhait : le narrateur a enfin tué sa femme et veut par gentillesse le dire à son voisin pour qu’il soit le premier à le savoir. Bien sûr, cela tourne au massacre par le narrateur incompris, qui découvre combien il est réconfortant de confier ses états d’âme à sa femme qui, congelée, a enfin cessé de lui casser les pieds et redevient désirable.

Une idée de départ originale et morbide à souhait : le narrateur a enfin tué sa femme et veut par gentillesse le dire à son voisin pour qu’il soit le premier à le savoir. Bien sûr, cela tourne au massacre par le narrateur incompris, qui découvre combien il est réconfortant de confier ses états d’âme à sa femme qui, congelée, a enfin cessé de lui casser les pieds et redevient désirable. Je me suis enfin décidée à lire ce monument de littérature féministe. J’ai découvert qu’il s’agit en fait de conférences sur « les femmes dans la littérature ». J’ai été marquée par cette idée simple et marquante que si Shakespeare avait eu une sœur aussi douée que lui, d’innombrables obstacles liés à sa condition de femme auraient entravé son talent. Et bien sûr par l’importance d’avoir cette fameuse « chambre à soi » et 500 livres de rente comme condition nécessaire -mais pas suffisante- pour faire émerger la créativité et les talents féminins. En revanche, j’ai été déconcertée par le style que j’ai trouvé assez confus, j’ai eu du mal à me repérer parmi les digressions.

Je me suis enfin décidée à lire ce monument de littérature féministe. J’ai découvert qu’il s’agit en fait de conférences sur « les femmes dans la littérature ». J’ai été marquée par cette idée simple et marquante que si Shakespeare avait eu une sœur aussi douée que lui, d’innombrables obstacles liés à sa condition de femme auraient entravé son talent. Et bien sûr par l’importance d’avoir cette fameuse « chambre à soi » et 500 livres de rente comme condition nécessaire -mais pas suffisante- pour faire émerger la créativité et les talents féminins. En revanche, j’ai été déconcertée par le style que j’ai trouvé assez confus, j’ai eu du mal à me repérer parmi les digressions. Dans le nord de l’Italie, une confrontation intense et tendue entre un magistrat et un homme âgé, soupçonné d’avoir poussé dans une crevasse un ancien ami qui faisait partie du même mouvement contestataire radical et qui l’avait trahi et entrainé en prison. Un jeu de chat et souris s’engage autour d’un passé politique violent, dont le lecteur est le spectateur pris de doutes, avec une belle évocation des paysages de montagnes.

Dans le nord de l’Italie, une confrontation intense et tendue entre un magistrat et un homme âgé, soupçonné d’avoir poussé dans une crevasse un ancien ami qui faisait partie du même mouvement contestataire radical et qui l’avait trahi et entrainé en prison. Un jeu de chat et souris s’engage autour d’un passé politique violent, dont le lecteur est le spectateur pris de doutes, avec une belle évocation des paysages de montagnes.

J’ai lu ce livre juste après la rencontre avec l’auteure à ma librairie La Belle Lurette, une très jeune femme au regard intense vêtue d’un sweet capuche qui détonne un peu dans notre arrondissement plutôt bourgeois. J’ai aimé cette construction en courts chapitres et courtes phrases, avec une dimension presque incantatoire : ils commencent tous par « je m’appelle Fatima Daas, je suis » – et là viennent et reviennent différentes facettes de son identité. C’est justement ces différentes facettes qui ont du mal à cohabiter – croyante musulmane, dernière enfant de sa famille, française d’origine algérienne, rebelle, homosexuelle, poly amoureuse – qu’elle confronte pour essayer de se définir elle-même et de trouver sa place. Un récit d’inspiration autobiographique

J’ai lu ce livre juste après la rencontre avec l’auteure à ma librairie La Belle Lurette, une très jeune femme au regard intense vêtue d’un sweet capuche qui détonne un peu dans notre arrondissement plutôt bourgeois. J’ai aimé cette construction en courts chapitres et courtes phrases, avec une dimension presque incantatoire : ils commencent tous par « je m’appelle Fatima Daas, je suis » – et là viennent et reviennent différentes facettes de son identité. C’est justement ces différentes facettes qui ont du mal à cohabiter – croyante musulmane, dernière enfant de sa famille, française d’origine algérienne, rebelle, homosexuelle, poly amoureuse – qu’elle confronte pour essayer de se définir elle-même et de trouver sa place. Un récit d’inspiration autobiographique

Je suis entrée très facilement et avec plaisir dans ce roman noir israélien recommandé par ma libraire, car il fait la part belle à des personnages féminins attachants et fait découvrir certains aspects de la société israélienne. La partie noire du roman arrive un peu par surprise à la fin de la première partie : on ne peut plus lâcher le livre avant la fin.

Je suis entrée très facilement et avec plaisir dans ce roman noir israélien recommandé par ma libraire, car il fait la part belle à des personnages féminins attachants et fait découvrir certains aspects de la société israélienne. La partie noire du roman arrive un peu par surprise à la fin de la première partie : on ne peut plus lâcher le livre avant la fin. Ce « Journal d’un corps » est celui que le narrateur a tenu de ses 13 à ses 87 ans, année de sa mort en 2010. C’est une idée très originale que de parcourir une vie à travers les manifestations multiples du corps aux différents âges de la vie, de tout ce que ça implique à titre individuel et dans la sphère sociale, et c’est écrit avec l’inimitable et chaleureux style Pennac, même si on n’y retrouve pas l’excitation de ses romans aux intrigues improbables mais très bien tricotées. Cela amène forcément à se poser des questions sur soi-même et donnerait presque envie de faire son propre « journal d’un corps » (ça m’a remis du baume au cœur après la décevante lecture de la Loi du Rêveur, son dernier roman paru, qui m’a déçue).

Ce « Journal d’un corps » est celui que le narrateur a tenu de ses 13 à ses 87 ans, année de sa mort en 2010. C’est une idée très originale que de parcourir une vie à travers les manifestations multiples du corps aux différents âges de la vie, de tout ce que ça implique à titre individuel et dans la sphère sociale, et c’est écrit avec l’inimitable et chaleureux style Pennac, même si on n’y retrouve pas l’excitation de ses romans aux intrigues improbables mais très bien tricotées. Cela amène forcément à se poser des questions sur soi-même et donnerait presque envie de faire son propre « journal d’un corps » (ça m’a remis du baume au cœur après la décevante lecture de la Loi du Rêveur, son dernier roman paru, qui m’a déçue).