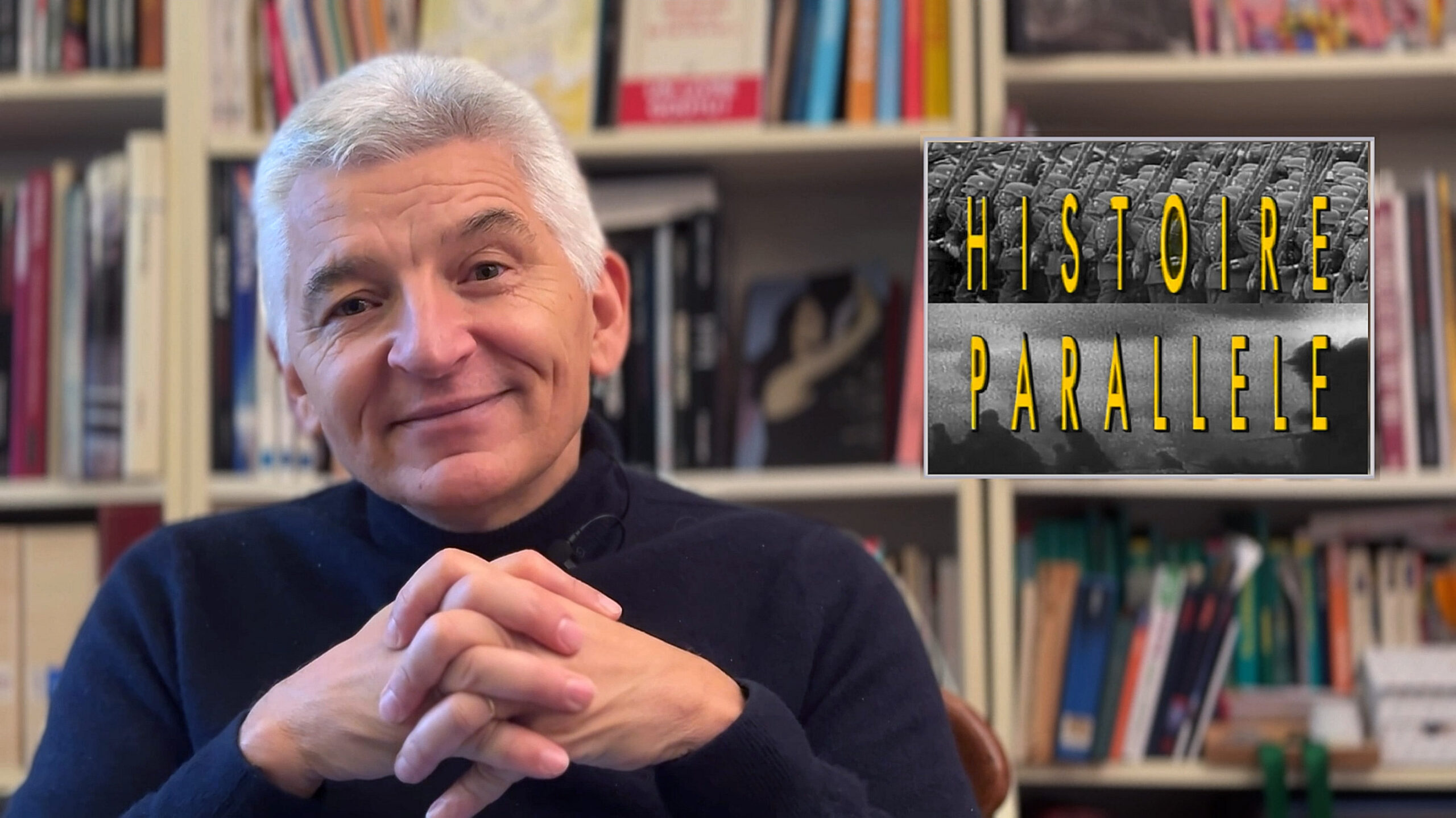

Dans cet entretien de 52 minutes, Patrick Mougenet, professeur d’histoire, agrégé, formateur, auteur du site « Cinéma et Histoire », évoque la série télévisée « Histoire parallèle » à travers sa double expérience de téléspectateur et d’enseignant. Il témoigne des difficultés rencontrées pour intégrer les images d’archives dans un cadre scolaire, et sur la nécessité de former les élèves à décrypter la puissance persuasive des images de propagande.

La vidéo de l’entretien est accessible sur YouTube :

– 00:00 Histoire parallèle et l’enseignement.

– 08:08 Un cas d’école : la rencontre Pétain-Hitler de Montoire.

– 13:24 Analyser les actualités grâce à Histoire parallèle.

– 20:23 Actualités et théoriciens du cinéma.

– 24:17 La difficulté d’exploiter ces images dans l’enseignement.

– 31:57 Histoire parallèle, une série inaccessible aujourd’hui.

– 35:27 D’autres sources documentaires pour l’enseignement.

– 41:58 Les sentiers de la gloire, un film longtemps invisible en France.

– 47:46 D’autres émissions utilisées qu’Histoire parallèle.

Ci-dessous, retranscription écrite de l’entretien.

Continuer la lecture de « « Histoire parallèle » — Interview de Patrick Mougenet, enseignant »

La biographie marquante d’une femme méconnue mais grâce à laquelle des dizaines de milliers d’œuvres d’art spoliées aux juifs et dans les collections des musées pendant la seconde guerre mondiale ont pu être retrouvées et restituées.

La biographie marquante d’une femme méconnue mais grâce à laquelle des dizaines de milliers d’œuvres d’art spoliées aux juifs et dans les collections des musées pendant la seconde guerre mondiale ont pu être retrouvées et restituées.

Son style de conteur oriental tellement enchanteur est cette fois-ci mis au service d’une enquête à partir de documents familiaux et de témoignages sur la vie de son grand-père, qui s’inscrit dans le contexte géo politique du Liban du début du XXe siècle. On y parle aussi de l’épopée cubaine du frère de ce grand père, des oppositions très vives entre protestants et catholiques au sein de cette famille (dans le village de laquelle je suis passée lors de mon voyage au Liban), des réflexions que l’auteur peut avoir sur ces faits et récits passés… On y devine même des sources d’inspiration glissées ici et là et romancées dans ses œuvres passées. Très attachant même si pas de la même ampleur que « Le rocher de Tanios », « Léon l’Africain » ou encore « es Croisades vus par les Arabes ».

Son style de conteur oriental tellement enchanteur est cette fois-ci mis au service d’une enquête à partir de documents familiaux et de témoignages sur la vie de son grand-père, qui s’inscrit dans le contexte géo politique du Liban du début du XXe siècle. On y parle aussi de l’épopée cubaine du frère de ce grand père, des oppositions très vives entre protestants et catholiques au sein de cette famille (dans le village de laquelle je suis passée lors de mon voyage au Liban), des réflexions que l’auteur peut avoir sur ces faits et récits passés… On y devine même des sources d’inspiration glissées ici et là et romancées dans ses œuvres passées. Très attachant même si pas de la même ampleur que « Le rocher de Tanios », « Léon l’Africain » ou encore « es Croisades vus par les Arabes ».

J’ai été captivée par « Alpinistes de Staline » , qui retrace la vie de deux orphelins nés en Sibérie au début du siècle dernier, qui sont devenus des figures emblématiques de l’alpinisme soviétique, grimpant dans des conditions et avec des moyens très rudimentaires pour des ascensions vertigineuses (sommets à 7000 mètres…), le tout sur fond de propagande communiste implacable (« pic des commissaires rouges », col de la Presse soviétique » « pic du 30e anniversaire du parti communiste » côtoient les pic Lénine et Staline dont il fallait aller déposer les bustes au sommet), ça laisse sans voix.

J’ai été captivée par « Alpinistes de Staline » , qui retrace la vie de deux orphelins nés en Sibérie au début du siècle dernier, qui sont devenus des figures emblématiques de l’alpinisme soviétique, grimpant dans des conditions et avec des moyens très rudimentaires pour des ascensions vertigineuses (sommets à 7000 mètres…), le tout sur fond de propagande communiste implacable (« pic des commissaires rouges », col de la Presse soviétique » « pic du 30e anniversaire du parti communiste » côtoient les pic Lénine et Staline dont il fallait aller déposer les bustes au sommet), ça laisse sans voix. Sans aucun doute une de mes plus belles lectures de 2021. Stefan Zweig écrit son autobiographie en 1941 peu avant de se suicider, mais c’est aussi et surtout une remarquable fresque de l’histoire de l’Autriche et de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle jusqu’en 1941. Il évoque avec une grande subtilité la période sereine et conservatrice d’avant la guerre de 1914, ses découvertes littéraires et les auteurs de différents pays d’Europe qu’il a pu côtoyer dont il fait des portraits fins et précis. Son humanisme viscéral est mis à l’épreuve par la première guerre mondiale où il témoigne d’une folie belliciste primaire qui s’empare de tous, y compris de ses proches. L’après-guerre est tout aussi saisissant, avec la description de l’inflation galopante et ses conséquences au sein de la société, jamais je n’en avais lu une description aussi concrète et marquante. Et que dire ensuite de la montée du nazisme, de l’insidieuse progression par paliers des menaces et privations, que trop peu de personnes perçoivent dans toute sa gravité. Un livre qu’il faut prendre le temps de lire, au style très fluide et qui me restera en mémoire.

Sans aucun doute une de mes plus belles lectures de 2021. Stefan Zweig écrit son autobiographie en 1941 peu avant de se suicider, mais c’est aussi et surtout une remarquable fresque de l’histoire de l’Autriche et de l’Europe depuis la fin du XIXe siècle jusqu’en 1941. Il évoque avec une grande subtilité la période sereine et conservatrice d’avant la guerre de 1914, ses découvertes littéraires et les auteurs de différents pays d’Europe qu’il a pu côtoyer dont il fait des portraits fins et précis. Son humanisme viscéral est mis à l’épreuve par la première guerre mondiale où il témoigne d’une folie belliciste primaire qui s’empare de tous, y compris de ses proches. L’après-guerre est tout aussi saisissant, avec la description de l’inflation galopante et ses conséquences au sein de la société, jamais je n’en avais lu une description aussi concrète et marquante. Et que dire ensuite de la montée du nazisme, de l’insidieuse progression par paliers des menaces et privations, que trop peu de personnes perçoivent dans toute sa gravité. Un livre qu’il faut prendre le temps de lire, au style très fluide et qui me restera en mémoire.

Premier des 3 livres écrits par Francesca Melandri, c’est le dernier que je lis. Décidément cette auteure me touche beaucoup : comme dans « Tous sauf moi » elle mêle à merveille les histoires romanesques aux personnages attachants ou intrigants qu’on suit sur plusieurs générations à la grande Histoire et la politique dont elle fait découvrir des pans méconnus (voire pour moi totalement inconnus) : dans « Eva dort » il s’agit de déchirements nationalistes entre Allemands puis Autrichiens et Italiens du Tyrol Italien, appelé également Haut-Adige depuis les années 30 jusqu’aux années 60/70. Un très beau livre, beaucoup plus accessible que le formidable et ambitieux « Tous sauf moi ».

Premier des 3 livres écrits par Francesca Melandri, c’est le dernier que je lis. Décidément cette auteure me touche beaucoup : comme dans « Tous sauf moi » elle mêle à merveille les histoires romanesques aux personnages attachants ou intrigants qu’on suit sur plusieurs générations à la grande Histoire et la politique dont elle fait découvrir des pans méconnus (voire pour moi totalement inconnus) : dans « Eva dort » il s’agit de déchirements nationalistes entre Allemands puis Autrichiens et Italiens du Tyrol Italien, appelé également Haut-Adige depuis les années 30 jusqu’aux années 60/70. Un très beau livre, beaucoup plus accessible que le formidable et ambitieux « Tous sauf moi ».