Dans cet entretien de 52 minutes, Patrick Mougenet, professeur d’histoire, agrégé, formateur, auteur du site « Cinéma et Histoire », évoque la série télévisée « Histoire parallèle » à travers sa double expérience de téléspectateur et d’enseignant. Il témoigne des difficultés rencontrées pour intégrer les images d’archives dans un cadre scolaire, et sur la nécessité de former les élèves à décrypter la puissance persuasive des images de propagande.

La vidéo de l’entretien est accessible sur YouTube :

– 00:00 Histoire parallèle et l’enseignement.

– 08:08 Un cas d’école : la rencontre Pétain-Hitler de Montoire.

– 13:24 Analyser les actualités grâce à Histoire parallèle.

– 20:23 Actualités et théoriciens du cinéma.

– 24:17 La difficulté d’exploiter ces images dans l’enseignement.

– 31:57 Histoire parallèle, une série inaccessible aujourd’hui.

– 35:27 D’autres sources documentaires pour l’enseignement.

– 41:58 Les sentiers de la gloire, un film longtemps invisible en France.

– 47:46 D’autres émissions utilisées qu’Histoire parallèle.

Ci-dessous, retranscription écrite de l’entretien.

Godefroy Troude : « Merci d’avoir répondu à cette proposition d’entretien au sujet d’Histoire parallèle. Une émission remarquable au sein du paysage audiovisuel français mais aussi une expérience unique au monde : de 1989 à 2001, pendant 12 années sur les chaînes de télévision La Sept puis sur Arte, en 630 émissions d’une heure, chaque semaine deux historiens analysaient l’actualité mondiale d’il y a 50 ans en confrontant les actualités Françaises et Allemandes.

Je tenais à recueillir votre témoignage car vous n’êtes pas un téléspectateur ordinaire : vous utilisez aussi Histoire parallèle dans votre profession, qui n’est pas une profession d’historien. »

Histoire parallèle et l’enseignement

Patrick Mougenet : « Oui, je suis enseignant, professeur d’Histoire, et je me suis servi de numéros d’Histoire parallèle auprès de mes élèves, mais surtout auprès de collègues. En effet j’avais ressenti une réticence chez mes collègues à utiliser des images en mouvement. Peu avant Histoire parallèle, la diffusion de la fascinante série « Propaganda« , en six émissions (j’étais alors étudiant) avait peut-être désarçonné pas mal de mes collègues. Aussi préféraient-ils un reportage classique, avec une voix-off qui apportait de l’information que les élèves prenaient en note, et où l’image ne faisait qu’illustrer le discours. Les élèves ne faisaient que recevoir un discours, et n’étaient pas invités à s’interroger sur la source-image qu’ils avaient vue. Aussi, très vite, je suis devenu formateur, auprès de mes collègues – et bien évidemment auprès de mes élèves – avec une réflexion menée sur les images, les problèmes que posaient les images de toutes sortes, leur source, leur nature. »

Godefroy Troude : « Et en tant que téléspectateur, avant d’avoir enseigné, quel était votre ressenti par rapport à l’émission ? »

Patrick Mougenet : « J’étais étudiant lorsque l’émission a débuté. Elle était diffusée le samedi soir et j’ai raté les deux premières années en 1989 et 1990 (donc la couverture des années 1939 et 1940). La toute première émission que j’ai enregistrée concernait L’entrevue Hitler-Pétain de Montoire en octobre 1940. Auparavant, il m’était arrivé de regarder une fois ou deux l’émission : je trouvais le concept riche et Marc Ferro extrêmement intéressant. La juxtaposition des images d’actualité françaises et allemandes faisait naître beaucoup de questionnements, dans une démarche réflexive : qu’est-ce que je peux faire de ça avec mes élèves ? Qu’est-ce que je peux faire de ça avec mes collègues ? Donc, j’ai une expérience de téléspectateur quasi nulle puisque très vite, à partir d’octobre 1940, je voyais rarement les émissions en direct car je les enregistrais avec mon magnétoscope et les voyais en différé. Donc, je n’avais peut-être pas cette espèce d’attente de la part de spectateurs qui disaient revivre avec 50 ans d’écart ce qu’ils avaient vécu, et qui s’impatientaient de voir ce qui se passerait la semaine suivante. Moi pas. Je m’impatientais plutôt de voir des thématiques que je pourrais récupérer en classe. Et tout de suite, j’ai vu une limite, c’est que le programme en classe sur la Seconde Guerre mondiale, était à l’époque plutôt centré sur la participation de la France. Or dans l’utilisation qu’on peut faire des archives en classe et des passages de petites vidéos, la Seconde Guerre mondiale ne durait que 2 à 3 semaines maximum en cours. Donc je passais un deux extraits, pas plus. »

Godefroy Troude : « Oui, comme Histoire parallèle était diffusée chaque semaine en évoquant l’actualité exactement 50 ans auparavant, Histoire parallèle a abordé la guerre pendant 5 années. Ce n’était donc pas le rythme du programme scolaire. »

Patrick Mougenet : « Ce n’était pas du tout le même rythme, effectivement, donc mon idée était d’enregistrer un stock d’émissions au fur et à mesure de leur diffusion pour voir ce que je pourrais en faire l’année suivante. Mon ami Yann Lagadec, qui était étudiant avec moi et qui est aujourd’hui maître de conférences à Rennes 2, est le premier à avoir enregistré de façon quasi-systématique les émissions à partir de 1993 (donc à partir des actualités de 1943). Auparavant nous étions étudiants avec des problèmes pratiques tout bêtes : pas forcément de téléviseur, pas de magnétoscope, pas d’argent pour acheter des cassettes VHS vierges et les enregistrer… On a eu le concours tous les deux en 1993 et ça n’est qu’à partir de là — c’est très prosaïque — qu’on a enregistré les émissions. Yann en a enregistré 70, essentiellement autour du second semestre 1943 jusqu’à la fin du premier semestre 1945. Et moi j’aimais les émissions problématisées, les émissions thématiques, donc les 42 émissions que j’ai enregistrées étaient sur l’après-guerre de 1946 à 1951. »

Godefroy Troude : « Il faut rappeler qu’Histoire parallèle a vécu deux périodes : une première période guidée par le fil rouge de la guerre qui réunissait les émissions entre elles, et après 1945 les émissions ont commencé à devenir thématiques, à ne plus suivre l’actualité exactement semaine après semaine et à aborder des thèmes comme la Guerre froide ou le Colonialisme. »

Un cas d’école : la rencontre Pétain-Hitler de Montoire

Patrick Mougenet : « Oui, et cet aspect thématique me parlait davantage. [D’ailleurs j’en souhaitais une vision plus étendue. En effet,] la méthodologie de Marc Ferro et Pierre Sorlin (Ferro d’ailleurs préférait le terme d’histoire plurielle à histoire parallèle) c’était de confronter ces images d’archives brutes à d’autres documents écrits. Mais moi je trouvais qu’il serait intéressant de les confronter également à d’autres documents iconographiques — quelque chose qui a été peu fait — par exemple à tout l’univers visuel des expositions, des affiches, des cartes postales, etc. et qui permet de construire une sorte d’histoire du visuel.

1940. Poignée de main Pétain-Hitler à Montoire (Bundesarchiv)

1940. Poignée de main Pétain-Hitler à Montoire (Bundesarchiv)

Ainsi, avec une classe de première, nous avions fait une enquête iconographique sur la rencontre de Montoire le 24 octobre 1940. Le point de départ était évidemment la poignée de main entre Adolphe Hitler et le Maréchal Pétain filmée par les actualités françaises. On peut déjà contester que ce n’est déjà plus Les actualités françaises puisque dans la zone nord, ce sont les actualités allemandes de la Deutsche Wochenschau qui sont déclinées pour tous les pays occupés par l’Allemagne. Ce sont donc des informations allemandes qui montrent cette poignée de main de Montoire, qu’on ne retrouvera qu’un peu plus tard dans les actualités françaises.

Sur le contexte : Hitler avait décidé de se rendre en Espagne pour rencontrer Franco. Une brève entrevue avec le Führer avait été sollicitée par Pierre Laval et le Maréchal Pétain, qui se déroulera à Montoire, à proximité de la ligne de démarcation entre la zone nord de la France, occupée par l’armée Allemande, et la zone sud gérée par le gouvernement de Vichy. Des années après, en particulier dans les actualités filmées de 1945, cette rencontre est revue comme un scandale : Hitler sert la main de Philippe Pétain, Maréchal de France, devenu chef de l’État français le 10 juillet 1940, une poignée de main qui est le symbole de la politique de collaboration entre la France et l’Allemagne que mène désormais Pétain.

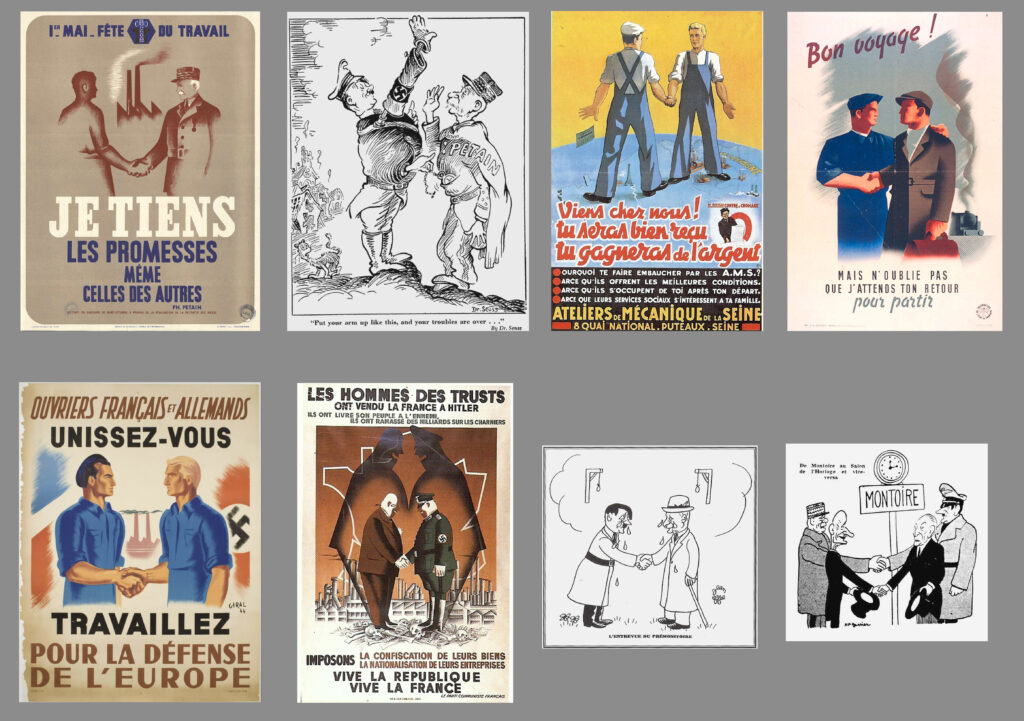

Et ce qui m’intéressait là justement, c’était l’écho iconographique qu’avait cette poignée de main de Montoire en 1940. Cet écho est assez rapide puisque dès 1941 les images d’actualité reprennent cette poignée de main en l’insérant dans le discours du contexte de production de l’époque de même qu’en 1942 et en 1943. Puis en 1944 les actualités françaises de la Résistance, France Libre Actualités, vont reprendre cette fameuse poignée de main synonyme de collaboration pour dénoncer évidemment Pétain, au moment où se met en place son procès. Ainsi, tout au long de l’histoire, jusque dans les années 1960, il y a eu des productions d’iconographie, d’affiches, de caricature, de dessins de presse qui revisitaient cette poignée de main.

Je tiens mes promesses (1941, Roland Coudon, Musée de la Libération de Paris) • Caricature Hitler-Pétain (1941, Theodor Seuss Geisel) • Viens chez nous (1942, propagande allemande) • Bon voyage (1943, Vichy) • Ouvriers français et Allemands unissez-vous (1944, Vichy) • Les hommes des trusts (1945, Parti communiste) • Caricature Hitler-Pétain (1945, Jean Eiffel, Canard enchaîné) • Rencontre Schuman / Adenauder (1950, Henri-Paul Gassier, l’Humanité) – Montage iconographique GTR

Je tiens mes promesses (1941, Roland Coudon, Musée de la Libération de Paris) • Caricature Hitler-Pétain (1941, Theodor Seuss Geisel) • Viens chez nous (1942, propagande allemande) • Bon voyage (1943, Vichy) • Ouvriers français et Allemands unissez-vous (1944, Vichy) • Les hommes des trusts (1945, Parti communiste) • Caricature Hitler-Pétain (1945, Jean Eiffel, Canard enchaîné) • Rencontre Schuman / Adenauder (1950, Henri-Paul Gassier, l’Humanité) – Montage iconographique GTR

Ce qui est surprenant également, c’est que cette poignée de main de Montoire a été connue grâce aux actualités filmées mais le cameraman n’a pu la filmer car il était mal placé et on devine juste le geste. C’est par un photographe qui était de l’autre côté qu’on dispose du cliché de la poignée de main. C’est amusant comme des symboles comme cela sont nés d’un simple visionnement, par lequel les Français ont découvert dès octobre 1940 Philippe Pétain serrant la main d’Adolf Hitler alors qu’il tenait un autre discours auprès d’eux.

On pourrait croire que c’est une mise en scène de la part des autorités nazies, mais ça n’est pas le cas : Hitler n’avait aucune volonté d’avoir une entrevue avec le Maréchal Pétain. Il se rendait en Espagne et les actualités allemandes Die Deutsche Wochenschau, de novembre je crois, n’en font qu’une simple évocation au sein du sujet du déplacement d’Adolf Hitler chez son allié le général Franco. Ce n’est qu’auprès des Français que cette poignée de main a pris cette dimension. »

Analyser les actualités grâce à Histoire parallèle

Godefroy Troude : « Comment intégrez-vous ces documents dans vos cours avec vos élèves ? »

Patrick Mougenet : « En début d’année, je décris les thèmes qu’on va aborder, à quel moment dans l’année, quels liens on fera entre nos thèmes d’Histoire et de Géographie (puisque on peut les alterner). Donc je sais en Histoire quel film je vais utiliser (film d’actualité, film documentaire, film de fiction, sur la Première Guerre mondiale, sur le fascisme, sur le nazisme, sur la Seconde Guerre mondiale, sur la guerre froide…) en cherchant un équilibre entre les images que je pourrais montrer à mes élèves. Mais jamais plus de 3 ou 4 minutes, parce que l’image en mouvement contient énormément d’informations : il y a ce qu’on voit, il y a ce qu’on entend, mais ce qu’on voit est le fruit d’un montage qui — même sans son — est déjà porteur d’un discours. Donc rien que sur ces 3 à 4 minutes on peut passer avec les élèves une trentaine ou une quarantaine de minutes à l’analyser, le démonter. Donc dans mes cours classiques, je n’ai jamais pu utiliser les actualités d’Histoire parallèle dans leur intégralité.

En revanche, on a pu les étudier en intégralité dans le cadre les TPE (Travaux Pratiques Encadrés) qui ont été mis en place dans les années 1990 pour les élèves de première et terminale (puis ensuite uniquement réservé aux élèves de première) où des élèves par groupe de deux ou trois devaient sur 16 à 18 semaines travailler sur un sujet qu’ils devaient ensuite exposer sous la forme d’une pièce de théâtre, un film de montage, un dossier. Ceci encadré par leur professeur pour aider, insuffler, dynamiser et apporter des ressources aux élèves. Et comme j’utilisais assez régulièrement en classe l’outil vidéo, des élèves ayant souhaité travailler sur l’actualité filmée, je leur ai proposé d’exploiter des actualités filmées de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois on avait du temps et on regardait les actualités en intégralité, durant des séquences de 2 heures toutes les semaines. On a beaucoup travaillé sur ces actualités filmées pour montrer que sur une même semaine le montage d’une simple bobine de 15 minutes d’images chez les Japonais, chez les Allemands, chez les Français, chez les soviétiques pouvaient être complètement différentes. Je me souviens que ça les avait énormément interrogés. Certains étaient stupéfiés par les actualités allemandes : leur mise en scène, la dramatisation, le sens du montage, l’image propre, le rôle de la musique, l’utilisation du cadrage et puis cette espèce de de rythme qui va toujours de l’avant comme une sorte de mobilisation – parce que les images montraient aux Allemands leurs avancées sur les différents fronts, et cette avancée se manifestait par une avancée à l’image. Alors, je crois me souvenir que l’avancée vers l’ouest se passait à l’image par des mouvements de troupe de la droite vers la gauche, et l’avancée vers l’Union soviétique de la gauche vers la droite. Et ça les élèves l’avaient bien vu. Et ils avaient également vu qu’il y avait très peu de sujets sur la vie quotidienne. En revanche dans les actualités italiennes il y avait beaucoup de sujets de la vie quotidienne et assez peu de sujets sur les exploits militaires (encore fallait-il qu’il y en ait à ce moment-là). Quant aux actualités japonaises, elles étaient très verticales : d’abord on parlait toujours de l’Empereur, ensuite on parlait des décisions du gouvernement, ensuite on parlait des faits militaires. Donc les élèves ont compris qu’on pouvait avoir des discours multiples à partir des mêmes images et qu’il y avait une intention derrière le montage. C’était vraiment intéressant et cela avait donné lieu ensuite à un journal d’une quinzaine de minutes enregistré par les élèves, un gros boulot avec beaucoup d’humour, qui était né du décryptage des actualités que j’avais prises évidemment dans Histoire parallèle. »

Godefroy Troude : « Pour ma part j’avais été frappé par l’écart entre les actualités allemandes qui étaient plutôt dans le journalisme et les actualités soviétiques qui étaient dans la romance, dans la personnalisation de tel soldat dont on donne le nom accompagné de musiques émouvantes dignes d’un film. »

Actualités et théoriciens du cinéma

Patrick Mougenet : « Oui, c’est vrai, les autorités avaient fait appel à des théoriciens du cinéma comme Dziga Vertov et aussi Roman Karmen qui est un grand photo reporter. Alors que du côté allemand les grands cinéastes avaient déjà migré aux États-Unis. On peut préciser que si les actualités allemandes ne personnalisaient pas les soldats, elles personnalisaient les reporters de guerre en disant : nous devons ces prises de vue à untel ou untel, en précisant également lorsqu’ils étaient morts sur le front. »

Dziga Vertov (photo X) • Roman Karmen (photo X) • Leni Riefenstahl (1935, autoportrait)

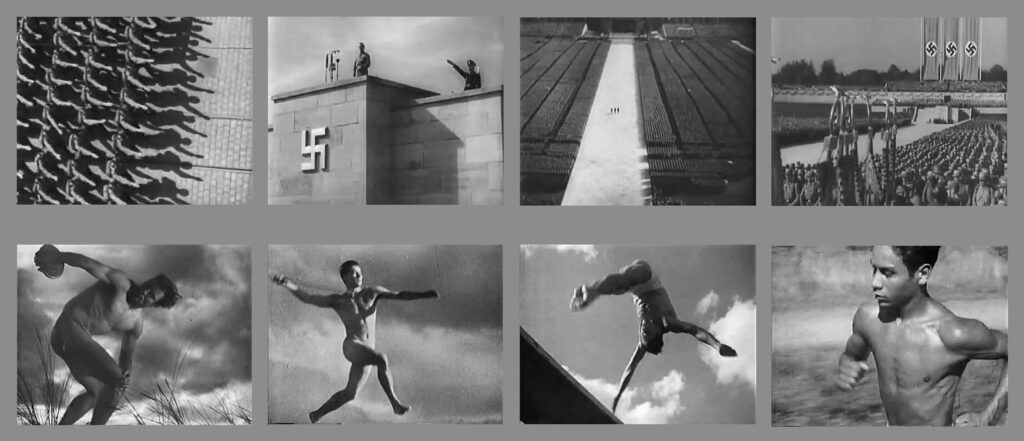

Godefroy Troude : « Il y avait néanmoins des cinéastes allemands comme Leni Riefenstahl qui étaient restés en Allemagne, et dont les images revenaient dans les actualités comme les cérémonies à Nuremberg, les Jeux Olympiques… »

Patrick Mougenet : « Oui, c’est vrai. Il y a d’ailleurs un documentaire sur Leni Riefenstahl qui est sorti la semaine dernière au cinéma, « Leni Riefenstahl, la lumière et les ombres », réalisé par Andres Veiel, exploitant les 500 ou 600 cartons d’archives qu’elle a laissés, un documentaire vraiment riche et intéressant parce qu’il n’a pas de parti pris, c’est vraiment au spectateur de se faire son opinion. Mais Leni Riefenstahl n’a jamais participé à la fabrication d’actualités filmées. Elle a tourné des films sur la montagne où elle mettait les corps en exergue. Mais finalement pour le régime Nazi, il est vrai qu’il y a eu « Le triomphe de la volonté » (1934) et « Les Dieux du stade » (1938), mais dans le fond ce ne sont que les seuls deux grands films de propagande qu’elle a faits. Et qu’on retient, c’est sûr. »

1934 : Le triomphe de la volonté • 1938 : Les Dieux du stade, / Olympia (montage GTR)

Godefroy Troude : « Des images si marquantes qu’on les retrouve dans tous les reportages sur la Seconde Guerre mondiale… »

Patrick Mougenet : « Oui, c’est vrai. D’ailleurs, Marc Ferro avait fait une superbe étude de cette partie du Triomphe de la volonté : « D’où viens-tu camarade ? Je viens de la Sarre ! Et toi camarade ? Etc. » Un travail que j’ai repris avec mes élèves : nous avions dessiné une carte de l’Allemagne où l’on replaçait au fur à mesure les régions qui étaient citées dans le film par les jeunes soldats — qui d’ailleurs avaient en main des bêches et pas des armes à feu — pour la symbolique de remettre l’Allemagne au travail. Et on s’apercevait que c’était sur les marches est de l’Allemagne, les marches nord et les marches sud, c’est-à-dire qu’on était dans la frontière à conserver : « nos ancêtres se sont battu pour cette frontière et maintenant il faut peut-être qu’on aille un peu au-delà nous aussi ».

Comme vous dites, la plupart des documentaires d’après-guerre ont repris ces images, et même les réalisateurs de film comme Charlie Chaplin dans Le Dictateur. »

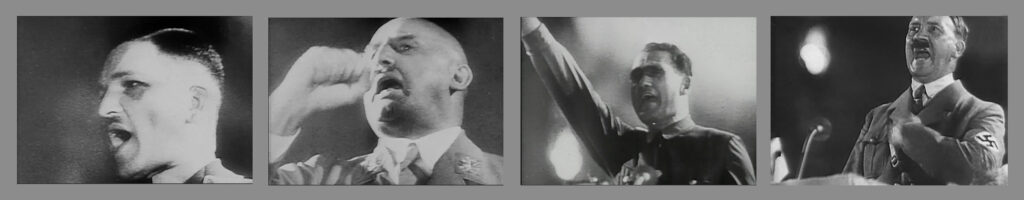

La difficulté d’exploiter ces images dans l’enseignement

Mais je voudrais ici parler des difficultés qu’il y a à réutiliser ces images dans le domaine de l’enseignement. Certains de mes collègues sont d’ailleurs frileux à cette idée. Si je reprends l’exemple du documentaire « De Nuremberg à Nuremberg« , Frédéric Rossif reprend des plans du « Triomphe de la volonté » montrant les ministres et soutiens d’Hitler avec le commentaire en voix-off suivant : « Le hurlement remplace désormais la parole, le verbe aboie et règne ». On les voit effectivement à l’image hurler, beugler.

1934. Le triomphe de la volonté, repris dans De Nurembeg à Nuremberg, 1988

Mais j’ai fait un peu d’allemand et j’ai été stupéfait, en étudiant le discours de ces dirigeants nazis, de découvrir qu’ils tenaient en fait des discours porteurs d’avenir : sur le redressement de l’Allemagne, l’exaltation du travail, la construction d’autoroutes, la restauration de bâtiments, le soutien à l’agriculture, une nouvelle voie, « nous incarnons un avenir »…

Aussi j’avais refait l’exercice de Frédéric Rossif : j’avais récupéré les images du « Triomphe de la volonté » et pris juste les segments d’image qu’il avait montés, mais cette fois avec la traduction en sous-titre. Et on voyait bien que si le commentaire de Philippe Meyer « Le hurlement remplace désormais la parole, le verbe aboie et règne » était acceptable sur la forme, le fond n’était pas du tout le discours belliciste et raciste que pouvait imaginer le spectateur. Cet exemple montre qu’il n’est pas évident d’utiliser des images, même quand on est un spécialiste de l’image comme Frédéric Rossif. J’ignore s’il parlait allemand, en tout cas, cela peut amener à faire un contresens ou à faire dire d’autres choses aux images.

Marc Ferro a eu beaucoup de mal à se faire reconnaître dans le monde des historiens. Beaucoup d’historiens disaient que l’image était un loisir, que c’était futile, qu’il n’y avait lieu de s’y s’intéresser en terme de recherche historique. Mais il y avait aussi une peur : on peut faire dire n’importe quoi aux images. Et je me souviens que Marc Ferro avait répondu qu’on peut aussi faire dire n’importe quoi à un texte ! Il avait écrit : « Prenez un texte de la Révolution française, mettez-le dans les mains d’Albert Soboul, historien marxiste, mettez-le dans les mains de Pierre Gaxotte, historien de droite des années 1930 et ils vont tenir autour de ce même texte deux discours différents ». Donc finalement, le procédé de montage qui existe avec les images existe aussi avec les textes.

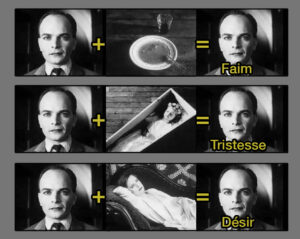

Il y a un langage de l’image qui est universel qu’il nous faut décrypter : il faut parler technique, parler cadrage, on parle enchaînement, on parle d’effet Koulechov…

L’effet Koulechov (montage GTR)

L’effet Koulechov (montage GTR)

Et c’est ce à quoi il fallait initier les élèves et aussi aider les professeurs. D’où le fait que je me sois saisi de ces images d’Histoire parallèle pour faire chaque année pendant 20 ans des formations auprès de mes collègues qui étaient très demandeurs. Par la suite j’ai pu trouver sur le marché avec les DVD un certain nombre de documents plus facilement. Enfin avec internet j’ai eu la plupart des actualités allemandes, quelques fois sur des site extrêmement peu recommandables, c’est-à-dire des sites néo-nazis qui mettaient en ligne les actualités allemandes de 1933 à 1945. C’était un matériau brut non indexé, donc il il fallait ruser un petit peu, aller dans l’arborescence de tel ou tel site pour essayer de récupérer ces actualités. Ces images ont un tel pouvoir de persuasion qu’elles restent très délicates à diffuser. C’est aussi le cas du film de Veit Harlan tourné en 1940, « Le juif Süss« , ou du documentaire de Fritz Hippler de 1940 « Le juif éternel » qui ont été interdits de diffusion après-guerre en Allemagne. Et même en France. Je me souviens dans des colloques entre spécialistes, ça ne devait pas sortir du colloque. Et les Bundesarchiv ne donnaient pas les images de ces films car il y avait encore ce tabou autour de la puissance de ces images. »

Godefroy Troude : « Oui, c’est tout le problème : est-ce qu’on fait l’apologie du nazisme en montrant Leni Riefenstahl par exemple ou est-ce qu’on montre ce qu’était une communication de propagande à l’époque ? Et pour moi c’est la note de bas de page, c’est le commentaire qui fait toute la différence. Tout comme dans la récente réédition de « Mein Kampf » qui est très largement encadrée de commentaires… »

Historiciser le Mal, édition critique de Mein Kampf (Fayard, 2021)

Patrick Mougenet : « Oui. C’est une énorme édition, avec effectivement un quart de texte et trois quarts de notes de bas de page qui viennent contextualiser, former une vraie édition critique. C’est vrai qu’on peut le faire sur un livre, mais à l’image ce n’est pas évident. La série « Propaganda » de Pierre Beuchot le faisait avec un brio étonnant. Je me souviens d’une petite séquence qui s’appelait « Sept plans pour faire peur » et qui reprenait les actualités cinématographique françaises républicaines (puisqu’on était sous la IVème République entre 1955 et 1956) où l’on voyait le Massacre de Oued-Zem au Maroc : sept plans qui avaient été utilisés et qui ont été repris l’année suivante en Algérie, pour illustrer le Massacre de Melouza et dire « regardez ce que font les Algériens ! ». Alors que ces images qui étaient d’ailleurs très dures, avec des cadavres, avaient été tournées au Maroc un an plus tôt. Et c’est très difficile à voir et même ensuite à le faire comprendre au spectateur. Propaganda d’ailleurs qui avait été réalisée par Louisette Neil, qui sera peu après à l’origine d’Histoire parallèle. »

Histoire parallèle, une série inaccessible aujourd’hui

Godefroy Troude : « La série Histoire parallèle qu’il n’est pas possible de consulter aujourd’hui, car elles n’ont jamais été rediffusées, et sont inaccessibles sur le site de l’INA, ni même sur le site Madelen avec un accès payant… »

Patrick Mougenet : « Oui, c’est regrettable. Ce sont je pense les séries « Propaganda » et « Histoire parallèle » qui ont fait naître en moi ce regard critique sur les images, qui m’ont amené à me dire « Attention, il ne faut pas se faire piéger par les images, donc il faut les décrypter, et pour les décrypter il faut s’en saisir, il faut les démonter ». Et il faut absolument partager le peu de méthode qu’on ait pour enrichir la critique qu’on peut en faire. Et le faire mutuellement. D’ailleurs cela marchait assez bien dans les stages que j’avais organisés de 1999 jusqu’à l’arrêt de l’émission en 2001 (actualités de 1951). Des collègues venaient enregistrer ces émissions. À l’époque l’Éducation nationale et surtout la formation avaient de l’importance, donc il y avait beaucoup de crédits consacrés à la formation continue des professeurs. J’organisais des stages en plusieurs sessions : dans la première j’apportais un maximum de choses. Dans la deuxième je leur demandais de regarder le numéro d’Histoire parallèle qu’ils souhaitaient, puis de travailler dessus et de proposer eux-mêmes un questionnement. Cela avait bien fonctionné.

Aujourd’hui, effectivement c’est terrible de ne plus avoir accès à ces émissions, si ce n’est comme on le fait nous : des passionnés qui les ont enregistrées et qui se les partagent, mais qu’on ne trouve nulle part. Alors forcément cela poserait des problèmes de droit que de les mettre en ligne, mais c’est parfaitement regrettable. »

Godefroy Troude : « C’est d’autant plus regrettable que sur les six premières années d’Histoire parallèle, couvrant la Seconde Guerre mondiale, les sources d’archives sont peu nombreuses. La première année n’est même constituée que d’archives françaises et allemandes. Il y a donc peu de sources auprès desquelles négocier les droits. Pauline Kerleroux, qui a travaillé 9 ans pour Histoire Parallèle, indiquait même avoir conservé pour certaines émissions le minutage précis de chaque archive utilisée. Ce n’est donc pas insurmontable. »

Patrick Mougenet : « Oui. Il faut de la volonté peut-être. »

D’autres sources documentaires pour l’enseignement

Godefroy Troude : « Dans le cadre de votre métier de professeur d’histoire, avez-vous pris des sources dans d’autres guerres ? »

Patrick Mougenet : « Oui. J’avais démarré mes recherches universitaires, en maîtrise puis en DEA, sur la Première Guerre mondiale. Donc j’exploite les actualités depuis le premier journal Pathé de 1908 jusqu’à la fin des actualités françaises en 1969. Et cela fait naître beaucoup de questions : comment filmait-on la Première Guerre mondiale ? Filmait-on ce qui se passait sur le front ? Les comparer aux actualités de l’Entre-deux-guerres, les comparer aux actualités de la Seconde Guerre mondiale aussi… Et il faut se remettre dans le contexte de l’époque : on n’est pas avec du matériel de tournage des années 1940, avec des caméras embarquées, etc. Lors de la Première Guerre mondiale le matériel est sur trépied, pèse plus de 30 kg, et comme on peut difficilement bouger il faut choisir minutieusement l’endroit de la prise de vue, il faut aussi changer les objectifs… De fait, on n’a quasiment aucune image de véritable assaut depuis les tranchées de la Première guerre mondiale.

Ce n’est qu’il y a une dizaine d’années qu’un historien du cinéma spécialiste de la Première Guerre mondiale, Laurent Véray, a découvert le film d’un assaut qui semble à peu près filmé dans des conditions réelles. Tous les autres films sont des scènes reconstituées quelques kilomètres en arrière du front, là où on ne risque pas sa vie. Là aussi, c’était intéressant de susciter chez les élèves la question sur le statut du réel : ce film présente t-il la réalité ? On nous montre cela, très bien, mais où est posée la caméra pour filmer cela ? Si la caméra est du côté de l’ennemi, et qu’on voit les soldats attaquer de face, ce n’est pas possible… Donc les élèves s’interrogent, c’est formidable ! Ce sont de vrais plaisirs que de voir en classe des moments de jaillissement dans les yeux des élèves. Et puis… Et puis la sonnerie retentit, ils sortent dans la cour et regardent des vidéos complotistes en oubliant la démarche critique qu’ils avaient quelques minutes avant… (sourire). Bon, on espère toujours qu’il en reste quelque chose… »

Godefroy Troude : « Au-delà des actualités cinématographiques, faisiez-vous appel au cinéma ? »

Patrick Mougenet : « Oui, au tout début. Et je pense que j’ai dû suivre les pas de Marc Ferro parce qu’il a commencé avec des films de fiction. Ce n’est qu’ensuite qu’il s’est intéressé aux actualités cinématographiques. Au tout début en effet, je me saisissais de films de fiction, avec des monuments comme « Le dictateur » de Charlie Chaplin (1940) pour la Seconde Guerre mondiale, mais aussi « Les sentiers de la gloire » de Stanley Kubrick (1957) pour la Première Guerre mondiale. D’ailleurs ce second film me servait autant pour la Première Guerre mondiale que pour la Guerre d’Algérie et la Vème République. Ainsi pour la Première Guerre mondiale, la scène de l’assaut est tellement bien reconstituée… Il m’a toujours semblé qu’elle empruntait beaucoup aux « Croix de bois » de Raymond Bernard (1932) dont d’anciens poilus (de la Première Guerre mondiale) témoignaient qu’ils sortaient de la salle en larmes – c’était les tout premiers films parlants et sonores – car ils avaient retrouvé ce bruit incessant de bombardements, de sifflements d’obus. Il y avait aussi l’importance de l’heure – qu’on voit également dans le film de Kubrick – où tout le monde doit synchroniser sa montre pour sortir de la tranchée au même moment et se lancer à l’assaut des tranchées ennemies. Le film de Kubrick illustre très bien ce qu’est un assaut puisque on n’a pas d’images réelles, seulement des reconstitutions dans la campagne en arrière du front. »

Les sentiers de la gloire, un film longtemps invisible en France

« Un mot sur la diffusion du film de Kubrick, « Les sentiers de la gloire« , sorti en 1957 aux États-Unis, au 1er trimestre 1958 en Europe, mais seulement en 1975 en France. Contrairement à ce qu’on entend souvent, le film n’a pas été vraiment censuré en France. Mais le Quai d’Orsay (ministère des affaires étrangères) a fait pression sur de nombreux pays, les chancelleries du Panama, du Costa Rica, du Portugal pour qu’ils ne diffusent pas le film. Le film traite des faits réels : les fusillés pour l’exemple pendant la Première Guerre mondiale et l’incurie des généraux de l’état-major français qui envoyaient au front des troupes sur des objectifs impossibles à tenir pour satisfaire des ambitions personnelles. Il est tiré d’un roman d’Humphrey Cobb, né en Italie, mais de nationalité états-unienne, qui va habiter au Canada et s’y engage volontaire pour combattre en France… A son retour à New York, il lit dans le New York Times en 1934 un bref entrefilet évoquant la révision d’un procès de fusillés pour l’exemple. Il s’y intéresse, lit deux ou trois livres sur le sujet et en fait son premier roman qui devient un best-seller. Stanley Kubrick l’aurait lu entre 12 et 15 ans (selon les versions), en achète les droits et décide d’en faire un film. Il sort en Belgique le 21 février 1958 je crois. Il devrait sortir en France peu de temps après.

Sauf que début février 1958, il y a eu le bombardement français sur le village tunisien de Sakiet, dont un marché et une école, qui internationalise la guerre d’Algérie. Or « Les sentiers de la gloire » montre des tribunaux spéciaux pendant la Première Guerre mondiale qui fusillent les leurs… Et des tribunaux spéciaux viennent d’être mis en place en 1957 en Algérie. Donc le parallèle est vraiment très fort et c’est assez amusant c’est que le début de cette censure à l’échelle internationale vient du consul de Los Angeles, Romain Gary, qui ayant vu le film début 1958 écrit à Christian Pineau, ministre des affaires étrangères, via l’ambassadeur de France à Washington pour l’avertir qu’un film « insultant pour l’armée française » est en train de sortir par « un soi-disant ami de la France« , Kirk Douglas, et qui préconise son interdiction. À sa sortie en Belgique, à Bruxelles, des anciens combattants français et belges empêchent la diffusion du film. On ne sait pas bien si l’ambassade française y a un lien, ce n’est pas très clair. Mais les pressions sont telles que Stanley Kubrick ne demande pas le visa d’exploitation en France, et il ne le demandera qu’en 1972 et puis je crois qu’il y avait un mauvais timing. Il ne sortira finalement qu’en 1975 après une deuxième demande. Il y a eu des interventions personnelles d’ambassadeurs qui ont réussi à le faire interdire, en Israël par exemple, de 1958 à 1971. Israël à ce moment-là a besoin des armes françaises et donc fait plaisir à son ami allié en empêchant la diffusion du film. Il y a même des cas assez cocasses comme au Portugal : le comité de censure national demande à Kubrick de modifier une ou deux scènes, notamment celle avec le prêtre qui est censé accompagner dans la mort un des fusillés pour l’exemple et puis qui en fait est assez distant, donc ne donne pas une très belle image de l’Église. Et voilà, la censure portugaise demande de modifier la scène du prêtre, de raccourcir la scène de la fusillade pour l’exemple. Le film est accepté. Entre-temps, dans la presse passe une annonce pour dire que le film va être projeté à Lisbonne et à Porto. L’ambassadeur de France voit ça dans la presse. Il intervient immédiatement auprès du ministre de l’Intérieur portugais qui intervient lui-même auprès de Salazar, premier ministre du Portugal, qui interdit en personne la projection du film. Alors que paraît-il, selon des collègues chercheurs portugais, Salazar s’est assez rarement mêlé de façon directe d’interdiction de diffusion. Donc voilà, Les sentiers de la gloire est un film qui a connu une drôle histoire. »

D’autres émissions utilisées qu’Histoire parallèle

Godefroy Troude : « Avez-vous fait appel à d’autres émissions qu’Histoire parallèle ? »

Patrick Mougenet : « Je n’ai pas d’exemple d’autre émission dans la longueur, sur autant d’années. Mais je pense à une émission qui s’empare d’une source et qui fait intervenir des spécialistes de nationalités ou d’obédiences différentes et qui m’a passionné : c’est la série « Corpus Christi » de Jérôme Prieur et de Gérard Mordillat, sur Arte, qui date de 1997, et qui s’est prolongée avec L’origine du Christianisme (2003) puis L’Apocalypse (2008). La source, c’est la Bible. Et on confronte des interprétations avec des chrétiens, avec des orthodoxes, avec des chrétiens romains, avec des musulmans. C’est vraiment extrêmement intéressant et c’est bâti absolument comme un thriller. C’est vraiment une très belle émission. »

Godefroy Troude : « Il y a aussi une émission qui analyse les médias, née en 1995, et qui est « Arrêt sur images« . C’est aussi une très bonne école pour l’apprentissage des techniques de communication employées par les chaînes de télévision. »

Patrick Mougenet : « Oui, et c’est amusant que vous en parliez d’Arrêt sur images car c’est justement cette émission qui m’a poussé à utiliser les images d’actualité en classe. Mon tout premier poste était dans une ZEP, un établissement assez difficile puisqu’il était classé 126ème sur 127, dans le Pas-de-Calais, en critères sociaux, donc très très difficile. Les cours… c’était des conditions d’enseignement exécrables… Et je me souviens de la première fois où j’ai capté l’attention de la classe durant toute l’heure : c’était à propos d’images de la course du Paris-Dakar, que j’avais repérées en regardant « Arrêt sur images », que je regardais chaque dimanche midi à l’époque. J’avais acheté deux magnétoscopes et j’avais pris l’habitude d’enregistrer le journal télévisé de TF1 et France 2, j’essayais de trouver un sujet similaire que je projetais aux élèves pour qu’on étudie ensemble le discours de chaque chaîne. C’est Arrêt sur images qui m’a peut-être mis le pied à l’étrier sur l’analyse des images d’actualité. »

Godefroy Troude : « Arrêt sur image avait justement une séquence « Classe-télé« , où l’équipe se déplaçait dans une classe où un professeur invitait ses élèves à commenter un extrait d’émission de télévision (je me demande si elle n’était pas animée par Serge Tisseron, chroniqueur fidèle de l’émission). Il était frappant de voir que les élèves avaient un jugement extrêmement mature. »

Patrick Mougenet : « En effet, le regard qu’ils avaient était souvent très pertinent. »

Godefroy Troude : « Et que pourriez-vous dire à un adolescent aujourd’hui pour l’inciter à regarder Histoire parallèle ? »

Patrick Mougenet : « Je partirais de l’actualité d’aujourd’hui : aux États-Unis il y a une campagne électorale. Cette campagne montre deux discours totalement différents. Celui de Donald Trump et ses équipes. Celui de Kamala Harris et ses équipes. On s’aperçoit très rapidement qu’on a droit à une bataille rangée. Regardez le même type de discours qui s’oppose, face à face, avec des styles différents, pendant la Seconde Guerre mondiale, c’est une émission qui s’appelle Histoire parallèle ! »

À voir aussi

-

- Cinéma et Histoire, Contribution à une Histoire des représentations (site de Patrick Mougenet)

- Comment identifier les journaux d’Actualités projetés en France entre 1939 et 1945 ? (article de Patrick Mougenet, juillet 2014)

- Une représentation de la guerre. Approche méthodologique des actualités cinématographiques de 1939 à 1945 (dans Innover en classe : cinéma, Histoire et représentations, ss dir Nicole Lucas et Vincent Marie, Éditions Manuscrit Université, 2007, pages 99-141)

- Les autorités françaises face aux Sentiers de la gloire (Stanley Kubrick, 1957) : une censure transnationale en action (en portugais, dans Rita Luís, Adalberto Fernandes (eds), Censura: o que nos falta perguntar ?, Lisbonne, Imprensa de História contemporânea, 2025, pages 185-222).

- De Nuremberg à Nuremberg (Frédéric Rossif, et Philippe Meyer, 1988)

- Entretiens sur De Nuremberg à Nuremberg (France Inter – Jacques Chancel, Écran total, 1989)

- La rencontre Pétain-Hitler de Montoire (actualités françaises, INA, 1940)

- Extrait Massacres de Oued-Zem et Melouza (Série « Propaganda », Pierre Beuchot, 1987)

Notes

– Entretien réalisé à Paris, le 5 décembre 2024. Entretien, image, son, montage : Godefroy Troude.

– Le montage vidéo a été validé par M. Patrick Mougenet La version écrite, légèrement remaniée, a également été relue et enrichie par M. Patrick Mougenet.

– Photo d’illustration de l’article extraite de la vidéo de l’entretien.

– Le logo de « Corpus Cristi » a été réalisé par Philippe Truffaut, interviewé ici.