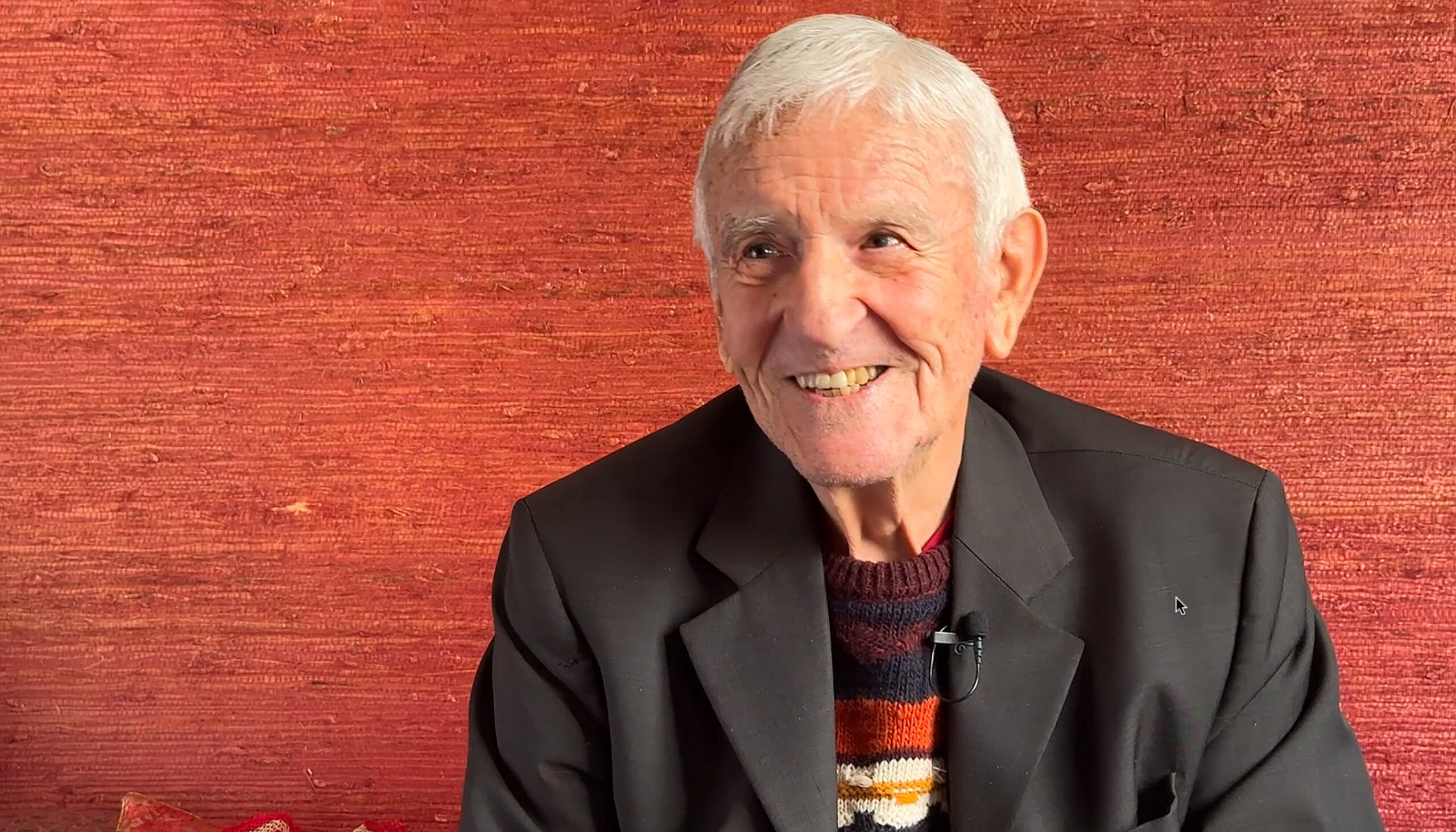

Dans cette vidéo de 80 minutes, Jean-Claude Morin revient sur son parcours de vie, traversé par l’amour des lettres, le goût du partage et la fidélité à une vocation enseignante vécue comme un engagement total. De son enfance marocaine à ses années de formation à Henri-IV, de ses premières expériences d’enseignement à Saint-Étienne, Madagascar et surtout Alger, jusqu’à l’enracinement profond qu’il a connu au Liban pendant plus de vingt ans, ce pays de cœur qui ne l’a jamais quitté, Jean-Claude Morin retrace ici avec ferveur, précision et émotion les étapes d’une vie de passeur, à faire émerger les voix singulières de ses élèves, et à nouer avec eux des liens durables. Porteur d’un idéal humaniste nourri par Rimbaud, Camus, Pascal et bien d’autres, Jean-Claude Morin nous invite à repenser le métier d’enseignant non pas comme une transmission de savoirs, mais comme un accompagnement patient et attentif destiné à faire éclore le potentiel de chaque élève.

La vidéo de l’entretien est accessible sur YouTube :

– 00:00 Enfance et adolescence.

– 05:02 Les auteurs marquants.

– 08:17 Des professeurs inspirants.

– 11:20 Après le baccalauréat.

– 10:50 Premiers pas dans l’enseignement.

– 18:41 Le Liban.

– 23:19 Une approche pédagogique fondée sur l’échange.

– 30:16 Enseignant au Liban.

– 40:58 Le quotidien pendant la guerre civile.

– 48:09 Départ du Liban.

– 54:38 Retour en France, le lycée Hoche de Versailles.

– 1:04:16 Livre : « Je ne laisserai personne dire que vingt ans… »

– 1:10:43 Anecdotes : Bardot, Moreau, Sagan…

– 1:17:25 Conclusion

Ci-dessous, retranscription écrite de l’entretien.

Enfance et adolescence

Nathalie Coutrot : « Jean-Claude Morin, vous êtes né et avez grandi au Maroc, avez vécu et enseigné de nombreuses années au Liban, votre pays de cœur, puis avez dû rejoindre la France, où vous avez poursuivi votre carrière d’enseignant au lycée Hoche, à Versailles. C’est dans ce lycée que j’ai eu la chance de vous avoir comme professeur et notre amitié a ensuite grandi tout au long des années, comme pour de nombreux anciens élèves. Vous avez également écrit plusieurs ouvrages, dont nous reparlerons. Nous sommes ici chez vous, près des Buttes-Chaumont, à Paris, entourés de meubles et d’objets rappelant le Liban, mais aussi de nombreuses photos et de livres plus nombreux encore. J’aimerais que vous nous parliez de votre vie, de ce qui vous anime, de ce qui vous a ému dans toute cette période d’enseignement et de littérature, et donc peut-être commencer par le commencement, votre enfance : quel était l’environnement familial dans lequel vous avez grandi au Maroc ? »

Jean-Claude Morin : « L’environnement familial était un environnement qui faisait de moi ce qu’on appelle un Pied-Noir, étant donné que mes parents sont nés en Algérie. De sorte qu’avant le Liban, mon pays de cœur a été l’Algérie. Et dès que j’ai commencé à enseigner, alors que le pays était divisé par une conflagration, j’ai tenu à aller en Algérie dans le pays de mes parents, et grands-parents aussi. Mon père a ensuite dirigé une administration au service des Postes, et se sont installés au Maroc, à Rabat. J’avais de bons rapports avec mes parents. J’ai adoré ma mère. J’ai eu une grande passion pour elle. »

Nathalie Coutrot : « Quels souvenirs marquants gardez-vous de votre jeunesse ? »

Jean-Claude Morin : « Un souvenir très fort, très agréable, d’adolescent à Rabat. D’abord parce que j’ai aimé les études (j’y ai fait mes études secondaires). Ensuite parce qu’avec tout un groupe d’adolescents, on formait une bande où j’avais redonné vie à la polka. On s’appelait la « bande Polka » et on se rencontrait à peu près une fois par semaine. J’avais la chance d’avoir parmi ces amis le fils d’un directeur des eaux et forêts, et chaque semaine il y avait des soirées costumées, etc. (photo ci-contre, partant d’en haut à gauche, Jean-Claude Morin est le deuxième garçon). Donc ma jeunesse a été une jeunesse à la fois de travail — j’aimais le lycée, j’aimais les études – mais aussi une adolescence entourée d’amis, et très dansante aussi. J’ai été un adolescent au sens fort du terme, à tel point que je me dis : heureusement que j’ai connu cette période. »

Jean-Claude Morin : « Un souvenir très fort, très agréable, d’adolescent à Rabat. D’abord parce que j’ai aimé les études (j’y ai fait mes études secondaires). Ensuite parce qu’avec tout un groupe d’adolescents, on formait une bande où j’avais redonné vie à la polka. On s’appelait la « bande Polka » et on se rencontrait à peu près une fois par semaine. J’avais la chance d’avoir parmi ces amis le fils d’un directeur des eaux et forêts, et chaque semaine il y avait des soirées costumées, etc. (photo ci-contre, partant d’en haut à gauche, Jean-Claude Morin est le deuxième garçon). Donc ma jeunesse a été une jeunesse à la fois de travail — j’aimais le lycée, j’aimais les études – mais aussi une adolescence entourée d’amis, et très dansante aussi. J’ai été un adolescent au sens fort du terme, à tel point que je me dis : heureusement que j’ai connu cette période. »

Nathalie Coutrot : « Quelles danses pratiquiez-vous ? »

Jean-Claude Morin : « À peu près toutes les danses. L’une m’a même fait gagner un concours : le tango. On a relancé la polka mais il y avait aussi le boogie-woogie, le bebop, le swing, et aussi la valse que j’ai adorée (mais la viennoise, pas la valse musette). Et je dois avouer que j’excellais dans ces danses. J’ai beaucoup aimé danser et faire danser. »

Des auteurs marquants

Nathalie Coutrot : « Quels livres ont marqué votre enfance et votre adolescence ? »

Jean-Claude Morin : « Ça n’a pas bougé, et ça ne bougera jamais : j’ai été très tôt totalement subjugué par l’œuvre de Rimbaud, qui a été ma référence, et qui reste ma référence de lecture quotidienne, aussi bien quand j’ai été enseignant. Et puis j’ajouterais Camus, à qui je dois d’ailleurs une phrase qui s’est gravée en moi : « Tout accomplissement est une servitude, car il demande un accomplissement plus grand. » Je me suis dit que jamais on ne pouvait dire “ça y est, j’ai fait ce que je devais” et qu’il y avait toujours un “plus”. Camus m’a guidé. J’ai retrouvé en lui une ascendance évidemment puisqu’il était né en Algérie comme mes parents. Et lorsque j’ai enseigné en Algérie j’ai éprouvé le même déchirement que Camus — si je me compare à lui — lorsqu’il y a eu les événements en Algérie et que le pays était divisé. Camus, il l’a montré dans ses livres, n’a jamais considéré les gens du pays, les “indigènes”, comme des gens non-appartenant à ce pays. Et il y a un troisième écrivain qui m’a énormément marqué qui est Pascal, avec cette formule : « Je n’aime que ceux qui cherchent en gémissant. » Ensuite il y en a eu quelques autres — Jack Kerouac, avec ses voyages, Philippe Sollers, Georges Perec — mais Camus, Rimbaud et Pascal sont fondateurs pour moi, et ayant eu la chance de les découvrir assez tôt, bien que les ayant lus, relus et relus, jamais je n’ai eu le sentiment d’en avoir terminé. Jamais. »

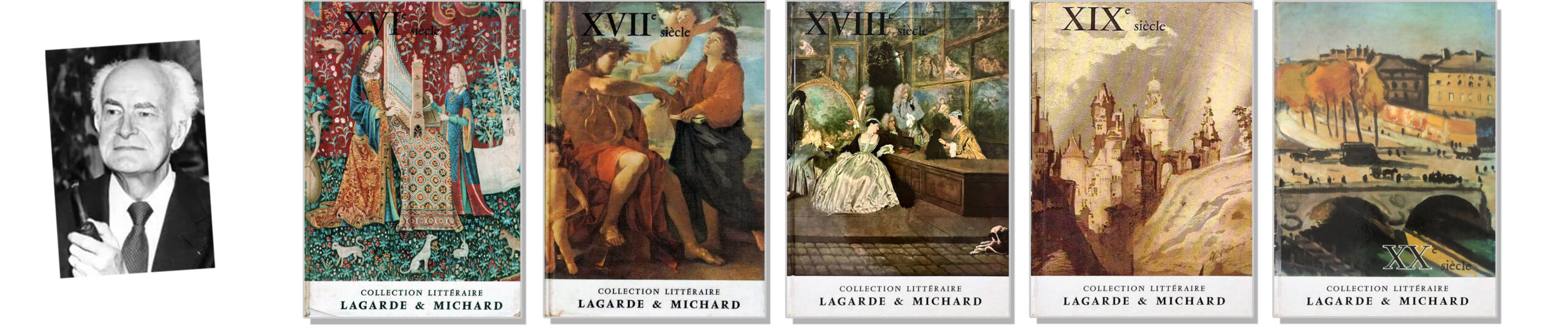

Des professeurs inspirants

Nathalie Coutrot : « Y-a t-il eu un professeur ou une figure inspirante qui vous a transmis l’amour des lettres ? »

Jean-Claude Morin : « Oui. J’ai eu, dans le secondaire, un enseignant qui m’a marqué, Monsieur Regard, qui a activé l’amour des lettres. Et surtout j’ai eu la chance, quand j’étais en hypokhâgne, d’avoir Monsieur Michard, des manuels de littérature Lagarde et Michard. Un homme admirable, d’une sobriété, d’une simplicité… C’est grâce à lui que je me suis dit qu’un enseignant ne devait jamais enseigner s’il n’a pas pour finalité de passionner ses élèves, sinon ce n’est pas la peine de faire ce métier. Et lui, sans recourir à des moyens de mise en scène un peu tapageurs, réussissait à nous passionner. J’ai eu cette chance d’avoir monsieur Michard. »

Nathalie Coutrot : « Quand avez-vous su que vous vouliez enseigner ? »

Jean-Claude Morin : « Très vite, dès le secondaire. Mes parents avaient gardé — malheureusement je ne l’ai plus — une lettre que je leur avais envoyée quand j’étais en colonie de vacances à la montagne, âgé probablement de 12 ans, où je leur écrivais : « La cheftaine m’a demandé ce que je voulais faire plus tard, et j’avais répondu : je veux être professeur. » C’était pour moi une évidence. Professeur de français et de philosophie (je ne les ai jamais séparés). Enfin j’ai eu la chance aussi d’avoir un excellent professeur de philosophie. C’était une sève qui circulait en moi et ces trois enseignants qui se sont succédés font que je me suis dit : je ne me trompe pas, je vais être comme eux. Et monsieur Michard a été un catalyseur essentiel. C’est un métier qui m’a suivi depuis la petite enfance et qui ne m’a jamais déçu. »

Après le baccalauréat

Nathalie Coutrot : « Quelles études avez-vous suivies après le Bac ? »

Jean-Claude Morin : « J’ai fait hypokhâgne et khâgne à Paris, au lycée Henri-IV. Malheureusement, je me suis fait coller à l’agrégation de français parce que j’ai eu un 2 en anglais. Dans l’épreuve de langue j’ai voulu faire une traduction poétique, ce qui fait que je suis passé complètement à côté. Mais j’ai eu la chance à Henri-IV d’être dans un lycée de renom, près du Panthéon et de la bibliothèque Sainte-Geneviève où j’allais régulièrement travailler. La chance également d’avoir un proviseur avec lequel j’ai tissé des liens, comme je le fais souvent. »

Nathalie Coutrot : « Quelles impressions de votre arrivée à Paris ? »

Jean-Claude Morin : « J’ai été assez malheureux, venant du Maroc. J’avais été accepté au lycée Henri-IV étant donné mes mentions au bac. Et je garde un très mauvais souvenir de l’internat. Pas du lycée ni des cours, bien sûr, mais de l’internat où dans les dortoirs j’ai été confronté à d’autres internes qui voyaient en moi « le Marocain qui avait fait suer le burnous » avec des tas d’idées préconçues. Par la suite j’ai appris que chacun pouvait avoir une petite alcôve, mais quand j’étais dans le dortoir ça a été très pénible. J’ai subi – d’ailleurs, je crois que notre pays ne les a pas éliminées – les idées toutes faites… C’était vers 1950. »

Premiers pas dans l’enseignement

Nathalie Coutrot : « Où avez-vous enseigné pour la première fois ? »

Jean-Claude Morin : « La première fois, ça a été à Saint-Étienne. J’étais en sursis de mon service militaire et le commandant qui gérait la caserne, comprenant que je serai beaucoup plus utile dans mon métier d’enseignant, m’a proposé de m’y consacrer et c’est là que j’ai obtenu un poste d’enseignant à Saint-Étienne. J’ai bien sûr accepté et je lui rends grâce encore jusqu’à ce jour car je n’ai effectivement pas de prédilection particulière pour fermer les robinets des dortoirs (rires). Je ne garde pas un mauvais souvenir du Lycée (c’était le lycée du Portail rouge), ni de la ville de Saint-Étienne d’ailleurs, qui était une ville encore très ouvrière. C’est là que j’ai découvert… C’est curieux comme les souvenirs me reviennent, je n’en avais pas parlé jusqu’à ce jour (sourire)… Je me rappelle que la première fois que j’y ai déjeuné avec des amis, il y avait des Stéphanois à la table voisine, et je vois alignées sur la table quatre, cinq, six bouteilles de vin, me faisant découvrir le goût de mes compatriotes pour la boisson ! L’enseignement à Saint-Étienne a été pour moi une bonne expérience par rapport à ces jeunes qui sont restés longtemps en relation avec moi.

Mais, j’avais soif de partir dans le lointain, une soif que je devais peut-être à Rimbaud, et je me suis dit : pourquoi pas Madagascar ? J’ai fait une demande de mutation, qui a été acceptée. Mais j’y ai été terriblement déçu, par deux choses. La première chose : le comportement de mes collègues français, qui avaient une condescendance insupportable à l’égard des Malgaches. Et aussi à l’égard des Malgaches eux-mêmes, qui étaient très dociles, très soumis. Il n’y avait que les Chinois — il y en avait beaucoup — qui gardaient leur personnalité, mais restaient très passifs. De sorte que je me suis dit : « Je ne vais pas m’éterniser à Madagascar. »

Il se trouve que je revenais régulièrement voir ma famille au Maroc. Et un été, un de mes amis me dit : « Tiens, lis cette pièce de théâtre. Je suis persuadé qu’elle va t’intéresser. » C’était La soirée des proverbes, de Georges Schehadé. Je la lis, je suis enchanté, et je me dis que j’aimerais bien aller dans le pays des Georges Schehadé. Mais le Liban était très demandé. Et dans ma lettre de motivation, j’ai eu la bonne idée d’écrire « J’aimerais beaucoup aller dans le pays de Georges Schehadé. » Et ça a été concluant ! Et c’est ainsi que j’ai pu être nommé au Liban, grâce à Georges Schehadé qui est devenu tout de suite un grand ami. »

Nathalie Coutrot : « Avant de nous emmener dans cette grande aventure du Liban, vous avez parlé de l’Algérie… »

Jean-Claude Morin : « L’Algérie… J’ai tenu à retourner en Algérie, alors que l’Algérie était divisée, parce que c’était le pays de ma famille. Et le pays de Camus. »

Nathalie Coutrot : « Quel souvenir gardez-vous de vos débuts face aux élèves ?

Jean-Claude Morin : « Ça s’est très bien passé. Je dois vous raconter un épisode qui me suivra jusqu’à ma mort : dans une de mes classes, il y avait un jeune Algérien qui était très militant en faveur de l’indépendance et, comme je l’ai toujours fait, j’avais souvent des conversations après les cours. Il s’appelait Ahmed et parlait et écrivait parfaitement le français. Une fois je lui avais demandé : « Ahmed, puisque vous êtes — et je le comprends — très partisan de l’indépendance, si un jour on vous demandait de m’éliminer car je suis français, que feriez-vous ? » Il darde ses yeux dans les miens et répond : « Je le ferais. Mais je viendrais vous prévenir la veille. » Il est devenu par la suite ministre de l’éducation.

Je garde un grand souvenir de mon séjour en Algérie par rapport à l’enseignement, mais pas par rapport à la vie que j’y ai menée. C’était l’époque de la guerre d’indépendance et un certain nombre de Français d’Algérie avaient décidé de manifester. Et alors qu’on remontait pacifiquement la plus grande avenue d’Alger, un jeune officier français a pris peur de voir cette foule et s’est mis à tirer sur nous. Plusieurs sont tombés, il a fallu se précipiter, etc. Le séjour en Algérie n’a pas été simple, mais m’a permis d’aller à Tipaza — la ville que chantait Camus — d’aller aussi dans le quartier où il était né, etc. Camus ne m’a jamais quitté. Vous savez que la première chose qu’il a faite lorsqu’il a eu le prix Nobel, ça a été d’appeler sa maman, qui ne parlait pas le français, et son professeur monsieur Germain. »

Une approche pédagogique fondée sur l’échange

Nathalie Coutrot : « Aviez-vous déjà cette approche pédagogique fondée sur l’échange et la fraternité ? »

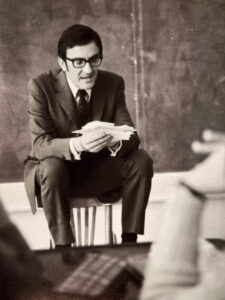

Jean-Claude Morin : « Oui, c’est une conception que j’ai toujours eue, et que je n’ai pas toujours trouvée au cours de mes études supérieures, où hormis dans le cours de Monsieur Michard qui était un remarquable professeur, j’ai toujours eu le sentiment que malgré la pertinence des cours que je recevais il manquait un accompagnement à l’égard de ceux qui le recevaient…. Je marquais toujours en début d’année et je crois que j’ai dû le marquer aussi avec vous : « Tout enseignant est un enseigné. » J’ai toujours pensé que c’était le cas. Tout enseignant est un enseigné et tout enseigné est un enseignant. Jamais je n’ai eu la distance de la chaire. D’ailleurs je ne l’occupais jamais, j’étais toujours au mieux assis sur le rebord d’une chaise, ou en déplacement au milieu des élèves.

C’est un métier qui m’a toujours habité et si c’était à refaire je rechoisirais ce métier qui ne m’a jamais déçu. Je suis d’ailleurs un peu surpris — non pas que je veuille me singulariser par rapport à d’autres — quand j’entends de plus en plus d’enseignants se plaindre que dans les classes ils n’arrivent pas à se faire entendre, etc. Moi, je n’ai pas l’impression d’avoir eu beaucoup à faire, même si peut-être que cela a dû arriver, vous le savez mieux que moi. Parmi les phrases qui m’ont marqué, il y a cette phrase d’une chanson de Jacques Brel : « J’ai mal aux autres. » Eh bien, avoir mal aux autres, c’est toujours partager avec eux, et l’enseignant doit partager, etc. Quel meilleur métier ? Ce métier a une chance, un privilège : c’est que vous recevez en donnant.

Je déteste le mot « transmettre » ! Transmettre établit une situation de condescendance. On est celui qui connaît les choses… Non, on ne transmet pas. On partage. Et puis, on assiste à l’éclosion, etc. C’est la récompense ! Donc je pense que tout enseignant qui choisit ce métier devrait savoir qu’à la base il y a cette notion de partage. Et refuser aussi les sévices. Je n’ai jamais collé quelqu’un. Il y a peut-être dû y avoir un peu de bruit, je ne sais pas, mais enfin, il ne m’est jamais arrivé de donner des colles. Un mot que j’avais en horreur.

Je suis déçu car j’ai l’impression qu’on a perdu de plus en plus la foi dans ce métier. Parce lorsque j’interroge les filles et fils d’amis aujourd’hui j’en entends peu dire qu’ils sont heureux de retrouver tel ou tel cours ». J’insiste, je ne veux pas me citer en exemple, mais pour moi, enseigner a été le métier par excellence qui permettait de partager, de recevoir en donnant.

J’ai été dans des pays où il y avait une passivité, par exemple à Madagascar, et dans pays divisés par des conflits, comme l’Algérie et le Liban, mais jamais je n’ai eu de classe dont j’ai pensé : « Ah, quand est-ce que je serai débarrassé ? » Cela a toujours été un plaisir. »

Le Liban

Nathalie Coutrot : « Quand êtes-vous arrivé au Liban ? »

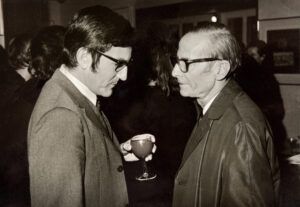

Jean-Claude Morin : « J’y suis arrivé en 1965, avec l’idée de rencontrer Georges Schehadé, comme je l’avais écrit dans ma lettre de motivation. Je l’ai rencontré tout de suite et il m’a fait l’honneur de me donner son amitié. »

Nathalie Coutrot : « De quelle façon ? »

Nathalie Coutrot : « De quelle façon ? »

Jean-Claude Morin : « Ah… C’est curieux comme les choses se recoupent… » (il reste pensif, en souriant) « Moi qui dit qu’il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous… Et bien en voici un ! J’ai rencontré Georges Schehadé, grâce à Nouhad qui était très amie avec lui, nous nous sommes vus tout le temps et nous ne nous sommes jamais quittés. Aujourd’hui même je m’occupe d’aller fleurir sa tombe au cimetière Montparnasse et je suis le parrain de l’un de ses petits-fils. »

Nathalie Coutrot : « Quelles ont été vos premières impressions de Beyrouth ? »

Jean-Claude Morin : « Elles ne se sont jamais démenties. Ma première impression, c’est l’accueil : en France lorsque vous entrez dans un magasin, en général on vous dit : « Qu’est-ce que je peux pour vous ? » On met tout de suite l’accent sur ce que vous voulez acheter. À Beyrouth, dans n’importe quel magasin on vous dit en arabe : « Ahlan wa sahlan. » Bienvenue à vous. Et on vous demande si vous voulez un café. Jamais on ne met l’argent en avant. Ce qui ne veut pas dire qu’il ne se soucient pas d’argent, ils sont très affairistes. Beyrouth a été une ville d’accueil à tout point de vue. Ensuite j’ai eu la chance d’être dans un établissement où les jeunes Libanais parlaient le français. J’en ai connu de remarquables. Le Liban est un pays unique. »

Nathalie Coutrot : « Comment était le Liban ces années-là ? »

Jean-Claude Morin : « Quand je suis arrivé, il n’y avait pas encore ces conflits, etc. C’était un pays très apprécié, énormément demandé, c’était le pays où les gens venaient voyager. »

Nathalie Coutrot : « Comment s’y est déroulée votre intégration ? »

Jean-Claude Morin : « Elle s’est faite d’elle-même. D’abord parce que les Libanais étaient par essence très accueillants. Ensuite, il ne devrait pas m’appartenir de le dire, mais parce que je me suis très vite fait connaître au lycée, à l’université, à la faculté de pédagogie, comme ne concevant pas mon métier comme uniquement tourné vers l’enseignement. Je me suis toujours beaucoup occupé des artistes de ce pays, en particulier des femmes qui écrivaient des poèmes et aussi des peintres. Aussi je contribuais, faisais des conférences, des articles pour faire connaître ces femmes, parmi lesquelles il y avait effectivement Nouhad, et des peintres. Je me suis intéressé à la vie culturelle de ce pays. J’ai aussi monté des pièces de théâtre, fait venir un metteur en scène français Eduardo Manet, on a monté des pièces écrites par des Libanais. Je considérais le Liban comme mon pays, sans oublier que j’étais là pour enseigner le français (et ils ne demandaient que ça, même si un certain nombre d’entre eux parlaient arabe). Le Liban est un pays qui ne m’a jamais déçu, même pendant les périodes de conflit. »

Nathalie Coutrot : « Quels étaient les défis d’enseigner au Grand Lycée français de Beyrouth ? »

Jean-Claude Morin : « Il y avait d’abord le défi de montrer que les musulmans étaient aussi accessibles aux Français que les chrétiens. Car il y avait déjà des tensions à l’époque. Au départ on avait tendance à réserver ce lycée aux jeunes chrétiens, et j’ai essayé de faire en sorte qu’il y ait autant de musulmans que de chrétiens, de même que dans l’annexe du lycée Abdel-Kader. Quand j’étais invité les gens parlaient français, dans les commerces également. C’est un pays qui était très sensible à ce qu’on pouvait lui apporter, et très reconnaissant. Dans ma bibliothèque, j’ai des tas de recueils de poèmes d’amis libanais qui les ont écrits en français. Au-delà de l’enseignement du français, je me suis intéressé aussi à la culture et à la diffusion de la culture française. Et il y avait une disponibilité totale. Cela a été une chance pour moi de voir que ces jeunes Libanais s’intéressaient aux écrivains français, mais je leur disais également : « N’oubliez pas votre langue non plus ! » Le français n’a pas été une langue de clivage mais une langue de réconciliation.

Si j’avais un rêve à formuler avant de quitter ce monde, ce serait de retourner passer quelques années dans ce pays : pas juste y retourner brièvement comme je l’ai fait deux ou trois fois, mais vraiment y vivre quelques années.

Le pays malheureusement est actuellement en proie à des conflits. Je ne sais pas s’ils vont s’arrêter… C’était vraiment le type même du pays d’accueil. Je suis navré du retour du conflit israélo-islamiste. »

Le quotidien pendant la guerre civile

Nathalie Coutrot : « Comment la guerre civile a affecté votre quotidien et votre métier ? »

Jean-Claude Morin : « Elle a débordé effectivement sur ma vie car j’étais quand même français. Une fois on sonne à ma porte. J’ouvre et vois deux personnes masquées : l’une que je reconnais tout de suite est le coiffeur, qui me braque une mitraillette sur le ventre. Ils me disent en arabe « Passe-moi ta clé de voiture. » J’ai eu la maladresse de demander pourquoi, mais immédiatement un ami libanais qui habitait en face est venu parlementer avec eux en leur proposant de prendre la sienne. Et eux de dire : « Non. On veut celle du Français. » Expliquant qu’ils voulaient la clé de ma voiture parce qu’ils voulaient transporter un blessé. Alors j’ai donné la clé, persuadé que je ne la reverrais jamais (mais je l’ai quand même récupérée).

Une autre fois, une voisine au premier étage qui écrivait des poèmes, frappe à ma porte et m’emmène chez elle avec insistance : « Entrez, cachez-vous ! Attention, ils vous cherchent ! ». Elle était venue me chercher et risquait d’être accusée de me protéger et de le payer cher. À ce moment les français étaient mal vus, même si cela n’a pas duré très longtemps.

Et lorsqu’il y avait des bombardements, mon voisin Ahmed venait me chercher et jouait du piano pour me faire oublier les bombes…

Le Liban a été extrêmement divisé par le conflit chrétien-musulman. Il y a eu des assassinats, etc. L’ambassadeur de France Louis Delamare que je connaissais bien, a été tué alors qu’il rentrait à l’ambassade. Ce pays a été un pays d’accueil par excellence mais, il est allé assez loin dans le conflit. »

Nathalie Coutrot : « Et alors que beaucoup sont partis, vous avez décidé de rester. Qu’est-ce qui vous a poussé à rester ? »

Jean-Claude Morin : « Vous ouvrez là quelque chose qui fait que, chaque fois, je ressens une colère violente. Dès qu’ont débuté les événements, pas un seul Français n’est resté. Ils sont tous partis. En abandonnant les élèves, les étudiants, etc. Tous ! Je ne dis pas ça pour me mettre en avant, pour faire de moi un héros, mais j’ai trouvé lamentable cette espèce de fuite alors que le Liban nous avait accueilli. Il y avait un lycée et une université où l’on parlait le français, et beaucoup sont partis pour ne jamais revenir. Ma présence a permis au lycée de continuer à fonctionner, étant donné qu’il manquait beaucoup de personnel. Rester, je l’ai fait naturellement parce — comme on dit dans un certain langage — ce pays m’était consubstantiel. D’ailleurs, les libanais m’ont toujours été très reconnaissants, même si je ne la recherchais pas, et n’ont jamais oublié que j’étais resté.

Le Liban est quand même un pays exceptionnel. Un pays exemplaire. Un pays qui a toujours été proche de la France. Dont la France a toujours été très proche. Et qui n’a jamais renié cette proximité, et qui même a continué à la manifester alors que ce n’était pas bien vu. Et j’ai été heureux d’apprendre que récemment le président Emmanuel Macron avait rendu un hommage au Liban, et s’y était rendu à la suite de l’explosion du port de Beyrouth. »

Départ du Liban

Nathalie Coutrot : « Mais finalement vous avez dû vous résoudre également à partir. Pourquoi ? »

Jean-Claude Morin : « Pour une raison d’une bêtise… J’ose à peine la dire. Elle n’est peut-être pas à mon honneur, d’ailleurs. Mais enfin… Quand j’étais au Liban, j’étais détaché par les Affaires étrangères et je touchais mon traitement de professeur détaché au Liban. Mais un jour les Affaires étrangères ont estimé que j’étais resté trop longtemps au Liban ! Quelqu’un à l’ambassade de France a même écrit que j’étais devenu Libanais ! Alors ils m’ont demandé soit de rentrer en France doit de rester au Liban mais en ne touchant que le traitement versé aux Libanais, qui était misérable. J’ai décidé néanmoins de rester, mais au bout de quelques mois je ne pouvais plus vivre car je devais payer ma retraite, les charges, etc. même en étant hébergé chez des amis… Et il a fallu que cette misérable question d’argent m’empêche de rester au Liban. »

Nathalie Coutrot : « Comment avez-vous dit au revoir au Liban ? »

Jean-Claude Morin : « Ce que je vais dire va presque me tirer les larmes aux yeux… J’ai dit au revoir à ce pays en tant qu’enseignant mais aussi sur le plan culturel… Je connaissais beaucoup d’amis. L’un avait un restaurant dans la montagne où j’ai donné une grande soirée. Tous mes élèves et tous mes amis sont venus. Et j’ai été bouleversé lorsqu’un certain nombre d’entre eux se sont mis à chanter « Ne nous quittez pas ». Voilà. J’ai dit au revoir au cours d’une soirée où j’avais donné rendez-vous à tous ceux que j’avais connus. J’avais eu l’occasion de devenir l’ami de poètes, de poétesses, de peintres, d’acteurs, d’actrices, d’acteurs de théâtre, etc. tout ce que le Liban pouvait donner d’artistique. Et j’ai considéré qu’un enseignant doit se mêler aux affaires culturelles. Encore une fois, ce pays a toujours été un pays d’accueil où les gens étaient reconnaissants. »

Nathalie Coutrot : « Un dernier mot sur le Liban : auriez-vous envie de nous parler de ce portrait ? »

Nathalie Coutrot : « Un dernier mot sur le Liban : auriez-vous envie de nous parler de ce portrait ? »

Jean-Claude Morin : « Oui, bien sûr, elle s’appelle en vérité Nouhad Habib Pacha es-Saad. C’est la fille du premier président de la république libanaise. Là encore, je l’ai connue à travers la poésie. Du Maroc, on m’avait recommandé un ami libanais qui était dans la banque, et en arrivant au Liban cet ami m’avait dit que Nouhad aimerait beaucoup me faire lire ses poèmes. Je les ai appréciés (je les ai d’ailleurs fait publier par la suite) et c’est ainsi que j’ai connu Nouhad. Il y a eu quelque chose de très fort entre nous… Elle a eu une vie mouvementée. À la suite d’une liaison avec un ambassadeur d’Italie, elle tomba enceinte et ne pouvant accoucher dans son pays en tant que fille d’un président de la République, elle vint accoucher en France où elle rencontra une femme à qui elle confia temporairement sa fille parce qu’elle devait rentrer au pays, mais qui ne voulut jamais la lui rendre. Cela a été pour elle un traumatisme. Elle m’en a parlé, on a fait appel à des avocats, et finalement elle a eu la chance avant de décéder de connaître sa fille. Je l’ai connue à travers la poésie. »

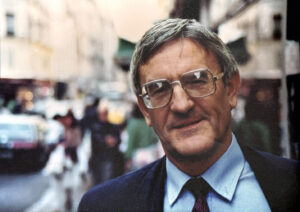

Retour en France, le lycée Hoche de Versailles

Nathalie Coutrot : « En quelle année vous êtes revenu en France ? »

Nathalie Coutrot : « En quelle année vous êtes revenu en France ? »

Jean-Claude Morin : « C’était en 1986. J’ai habité dans cet appartement des Buttes-Chaumont dans lequel nous sommes. J’ai pris poste au Lycée Hoche de Versailles où j’ai toujours eu une très bonne impression des classes que j’ai eues et de l’accueil. Il faut dire aussi que je suis devenu immédiatement très ami avec le proviseur, Monsieur Mosser, avec lequel je continue à être en relation, qui m’a fait confiance tout de suite. Je n’aurais pas assez de doigts pour compter les personnalités exceptionnelles que j’ai eues au lycée Hoche, d’autant plus qu’à un certain moment j’enseignais aussi en préparatoire. Il y en avait beaucoup, il y aurait trop de noms à citer…

Enseigner a toujours été un plaisir : partager, recevoir en donnant. J’arrivais toujours une demi-heure à l’avance, parfois même trois quarts d’heure et certains me taquinaient. À Versailles, dans ce lycée Hoche, qui avant de porter le nom de ce jeune révolutionnaire était un couvent, j’aimais me promener dans ces salles obscures, qui avaient gardé l’atmosphère spirituelle, religieuse. J’ai eu la chance de recevoir, aussi bien à Hoche qu’au Liban. »

Nathalie Coutrot : « Avez-vous retrouvé la même proximité avec les élèves du lycée Hoche qu’avec ceux du Liban ? »

Jean-Claude Morin : « Pas tout de suite mais elle est venue peu à peu. Oui. D’ailleurs vous en êtes un exemple, et je pourrais en citer d’autres ! »

Nathalie Coutrot : « Votre pédagogie a-t-elle évolué avec les lieux, avec le temps ? »

Jean-Claude Morin : “Non, elle n’a pas évolué, parce qu’elle a toujours eu la même référence. J’ai toujours fait mienne les idées de Montaigne selon lesquelles l’enseignement est une maïeutique. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas de transmettre. Il s’agit de faire accoucher tel ou tel jeune de ce qu’il porte en lui, mais dont il ignore qu’il le porte. Il s’agit de les faire accoucher de leurs potentiels. Ça a toujours été mon idée. Et c’est pourquoi je vous disais : « donner et recevoir ».

Il y a aussi une phrase d’André Gide qui m’a beaucoup marqué : « Ose devenir qui tu es. » C’est que beaucoup d’entre eux ne savent pas ce qu’ils sont, ne savent pas leur potentiel. C’est pourquoi je m’insurge contre ce mot « Transmettre » où vous les mettez sous votre dépendance. Non, j’estime que vous êtes là pour ouvrir des pistes, pour leur dire : « Attention, vous ne vous connaissez pas assez. »

Nathalie Coutrot : « Et des écrivains et poètes qui vous ont accompagné dans cette maïeutique ? »

Jean-Claude Morin : « Il y a Arthur Rimbaud bien sûr. Mais aussi Stéphane Mallarmé… Charles Baudelaire… Bien sûr Georges Schehadé. Il y a un poète aussi du nom de René Char, que j’apprécie beaucoup. Il y a Jules Supervielle : « Mémoire, sœur obscure et que je vois de face, autant que le permet une image qui passe… » C’est beau ! Quel bel hommage à la mémoire ! C’est mieux que Marcel Proust ! Oui… Je considère que les deux formules de Rimbaud ne vieilliront jamais : la première, c’est que le poète est là pour vous emmener n’importe où… mais ailleurs. Un ailleurs que vous ne pressentez pas et qu’on vous fait découvrir. Et l’autre formule : « Je est un autre. » (une formule que ce beau pays de France est en train de perdre de vue, où l’on dit « Moi, moi, moi ! »). Rimbaud a dix-sept ans quand il écrit ça à son professeur : « Je est un autre. » Il voulait dire d’une part que le poète puise en lui des sources qui appartiennent à un double qu’il porte en lui. Mais « je est un autre », c’est-à-dire que chacun d’entre nous ne saurait réclamer une coupure par rapport à l’autre. Antoine de Saint-Exupéry disait : « Si je diffère de toi, loin de te léser, je t’augmente… » Ce métier… J’ai aimé aller à l’école, j’ai aimé aller au collège, j’ai eu quelques professeurs dont je vous ai parlé, et tout au long de ces quarante-deux années où j’ai enseigné je ne peux pas dire qu’une seule fois j’ai été déçu par une classe. »

Des liens exceptionnels avec les élèves

Nathalie Coutrot : « Ce qui est tout à fait exceptionnel, ce sont les liens que vous avez maintenus avec un très grand nombre d’anciens et anciennes élèves à travers le temps et les différents lieux où vous avez enseigné, notamment au Liban et à Versailles. Comment expliquez-vous ces liens ? Comment ont-ils pu naître ? »

Jean-Claude Morin : « L’exception, c’est la main tendue. Vous le savez, très souvent après un cours je demeurais dix ou vingt minutes. Tout au long de mes années d’enseignement, j’ai continué à avoir la main tendue avec les uns et les autres. Quand vous avez la chance de partager avec toute une jeunesse tant d’années, pourquoi du jour au lendemain rompre les liens ? Ça me passionne. Je ne me force pas. Vous disiez tout à l’heure « C’est exceptionnel » mais l’exception vient d’eux. Quand j’ai été en clinique, une des infirmières m’a dit : « Mais tous ces jeunes qui viennent vous voir… Qu’est-ce que vous avez fait ? » Mais je n’ai rien fait. Ce sont eux ! Vraiment, je n’en tire aucune gloire et je trouve que ça fait partie du métier. Mais j’ajoute que ça se perd actuellement. J’entends peu de jeunes dire : « Je suis pressé de retrouver tel ou tel cours. » Il y a eu beaucoup d’échos autour de ce professeur, Samuel Paty, mais peu de la part de ses élèves. Il y en a un autre récemment, Dominique Bernard, qui a été tué dans son lycée. »

Les publications

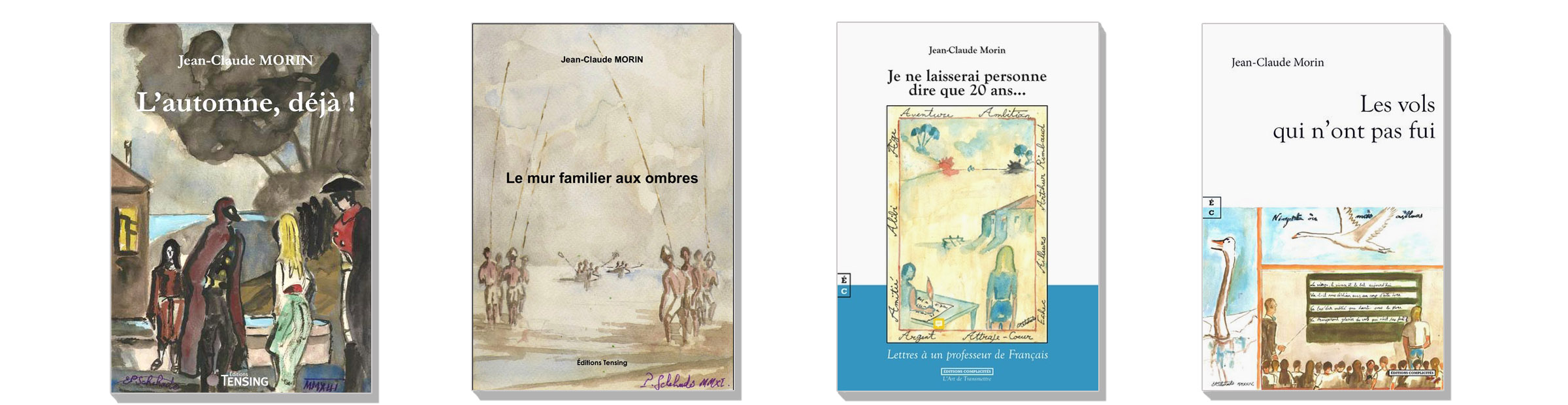

Nathalie Coutrot : « Et tout ça nous amène à ce livre « Je ne laisserai personne dire que vingt ans… ». Comment est née l’idée de ce livre ? »

Jean-Claude Morin : « Il se trouve que j’ai reçu des centaines et des centaines de lettres de mes élèves — il y en a d’ailleurs là quelques-unes que je relis avec plaisir — et plusieurs d’entre elles exprimaient un mal-être. « Je ne laisserai personne dire que vingt ans est le plus bel âge de la vie », c’est une phrase qui n’est pas de moi mais de Paul Nizan. L’adolescence a été mythifiée, en particulier par ceux qui ne l’ont plus et qui ont tendance à l’embellir. Mais ceux qui la vivent – je peux en parler aussi – c’est un âge où l’on découvre à la fois le possible… et l’impossible. Quand Paul Nizan écrit « Je ne laisserai personne dire que vingt ans… » il l’écrit par expérience. Ce n’est pas le plus bel âge. On est assailli, on a en soi des tas de velléités, on a en soi des ambitions, on connaît déjà des déceptions, on est confronté à l’autre, mais au sens négatif du terme, pas au sens complémentaire… Ce livre fait état de ces lettres. Récemment un ancien collègue avec lequel je n’avais jamais eu rapport me demandait comment j’avais fait pour garder ces relations avec mes élèves. Et je lui ai simplement répondu « en me rendant disponible ». Je connais peu de collègues qui l’ont fait mais pour moi c’était un bonheur et tellement naturel. »

Nathalie Coutrot : « Est-ce qu’il y en a qui vous ont particulièrement ému ? »

Jean-Claude Morin : « Oh oui… Je ne vais pas donner de noms… Mais je me souviens d’une lettre où l’on me racontait une déception sentimentale. Vraiment, la personne était très troublée et il fallait que je fasse en sorte qu’il ne soit pas trop vulnérable. Une autre qui me parlait de la déchéance de son père qui s’était mis à boire… Souvent, d’ailleurs, j’essayais de remplacer des lettres par des rencontres. C’était une bénédiction que la correspondance. De même qu’après les cours, jamais je ne le terminais en me sauvant, jamais je n’ai renoncé à ces échanges. Et je vous le dis, actuellement, après tant d’années, il m’arrive d’être heureux de relire ces lettres et de me dire qu’ils m’ont fait confiance. C’est un magnifique métier, où on reçoit et on donne en même temps. »

Nathalie Coutrot : « Et vous avez également écrit d’autres livres… »

Jean-Claude Morin : « Oui, j’ai écrit un livre en relation avec l’adolescence qui s’appelle « L’automne, déjà ! » Puis j’ai écrit un livre en relation avec le Liban « Le mur familier aux ombres ». Puis récemment, un livre sur ma relation avec l’enseignement et les enseignés et qui s’appelle « Les vols qui n’ont pas fui ». J’ai eu plaisir d’ailleurs de recevoir certains échos. Ça m’a fait plaisir. J’ai reçu plusieurs lettres…

Pour ne rien vous cacher, je tiens un journal intime depuis l’âge de seize ans. »

Nathalie Coutrot : « Et vous le tenez tous les jours ? »

Jean-Claude Morin : « Oui, à peu près tous les soirs. Pas pour écrire seulement que j’ai rencontré avec bonheur Nathalie, mais pour écrire des réflexions, des pensées. Philippe Sollers avait dit : « L’écriture, c’est ma prison. » Eh bien je pourrais dire la même chose : l’écriture, c’est ma prison car je m’y emprisonne, et si elle n’était pas là je ne sais pas ce que j’aurais fait. »

Nathalie Coutrot : « Ce mot « prison » me surprend un peu… L’écriture est pour moi plutôt une ouverture… »

Jean-Claude Morin : « Non, il faut voir les connotations du mot « prison ». Une prison, on s’y enferme, mais en même temps, on regarde par la petite fenêtre. »

Anecdotes : Bardot, Moreau, Sagan…

Nathalie Coutrot : « À propos de regard, j’aimerais que vous me parliez des femmes qui ont été emblématiques pour vous. Beaucoup de vos anciens élèves se souviennent de l’attachement que vous avez pour Brigitte Bardot. Mais je sais aussi que vous avez dansé avec une certaine Françoise Sagan et que vous nourrissez aussi une grande admiration pour certaines actrices comme Jeanne Moreau… »

Jean-Claude Morin : « Brigitte Bardot… Le bruit a couru dans les lycées où j’enseignais… On se moquait presque de moi (sourire). Mais d’abord j’ai beaucoup apprécié son premier film, « Et Dieu… créa la femme« , où il faut reconnaître qu’elle est sublime, en train de danser le mambo sur une table. Et puis ce que j’ai apprécié en elle, c’est qu’elle n’a jamais joué un personnage. Quant à Madagascar j’avais tenu à visiter une forêt recommandée pour ses papillons dont certains avaient des couleurs magnifiques, on me disait : « De Gaulle », « Brigitte Bardot » ! Elle a été une icône, au sens fort du terme, un mythe, mais n’a jamais joué un personnage.

Plus récemment, chez le coiffeur, je feuilletais un Paris-Match où un article de société citait plusieurs actrices ayant eu recours à la chirurgie esthétique et ajoutait « sauf Brigitte Bardot » accompagné d’une photo d’elle désavantageuse, où l’on voyait un double menton. Furieux, j’ai pris ma plus belle plume et je lui ai écrit une lettre pour lui dire combien je trouvais cela inacceptable, en ajoutant que sans chirurgie esthétique elle était beaucoup plus belle que toutes celles que l’on avait montré dans l’article. Et c’est là qu’elle m’a répondu cette lettre (il désigne le mur).

Plus tard, après avoir été invitée par Marc-Olivier Fogiel dont les propos l’avaient mise en colère, je lui ai écrit une nouvelle lettre pour lui exprimer mon soutien. Et j’ai reçu une seconde lettre d’elle, mais alors là j’ai fui comme un lâche. Elle me disait : « Il est temps que nous nous rencontrions. Venez me voir à ma fondation. » Et moi, pour rien au monde, je n’avais envie de m’approcher du mythe. Je n’y suis pas allé.

Mon engouement pour Brigitte Bardot, c’est précisément parce que c’est quelqu’un qui est resté très simple et j’apprécie qu’elle n’ait pas été victime de son personnage.

Il se trouve que j’ai dû parler d’elle une fois dans une classe alors cela a circulé chez les uns et les autres, alors chaque année on me ressortait Brigitte Bardot. » (rires)

Nathalie Coutrot : « Et Jeanne Moreau ? »

Jean-Claude Morin : « Oh, j’ai une anecdote avec Jeanne Moreau, mais ce n’est vraiment rien du tout ! Je remontais le boulevard Saint-Germain et je vois quelque chose tomber du manteau d’une femme juste devant moi. Je le ramasse et l’appelle : « Madame, Madame ! » Elle se retourne et je vois que c’était Jeanne Moreau ! Je lui tends ce qu’elle avait fait tomber et elle me répond : « Mais vous l’avez fait parce que je suis Jeanne Moreau… ». Alors là, je me suis emparé de cette phrase et lui ai répondu : « Oui, parce que j’avais deviné de dos que vous étiez Jeanne Moreau ! ». Cette répartie lui a beaucoup plu. Hélas elle morte récemment. C’était une actrice fabuleuse, particulièrement dans « La mariée était en noir« … Ah, ce film… »

Nathalie Coutrot : « Et Françoise Sagan ? »

Jean-Claude Morin : « Françoise Sagan, comme tout le monde j’ai évidemment applaudi son premier livre Bonjour tristesse. Et il se trouve qu’à Boulouris, dans la sorte de dancing juste à côté de l’hôtel où mon père avait une place, j’ai eu la chance de danser avec elle. Mais pour avoir relu Bonjour tristesse, je trouve que c’est un roman qui dépasse le simple succès d’une jeune femme de 18 ans. »

En conclusion

Nathalie Coutrot :« Pour terminer cet entretien, j’aurais encore deux questions à vous poser. Quel serait votre message aux jeunes enseignants d’aujourd’hui ? »

Jean-Claude Morin : « Oh… C’est une banalité : n’offensez pas le plus beau métier du monde. N’offensez pas le plus beau métier du monde, en rendant toujours responsable les élèves de ce qu’eux ne font pas. Oui, voilà, je ne retire rien. Pourquoi le plus beau ? Parce qu’on donne en recevant et on reçoit en donnant. Vraiment. »

Nathalie Coutrot : « Et de façon très complémentaire, comment aimeriez-vous qu’on se souvienne de vous en tant qu’enseignant ? »

Jean-Claude Morin : « …Comme quelqu’un qui a toujours tenu parole. Oui, je crois pouvoir le dire… Oui… »

Biographie

1935 Naissance au Maroc, Taza, le 15 juin 1935.

1950 Études à Rabat.

1953 Hypokhâgne en France, Paris, Lycée Henri-IV.

1957 Premier poste d’enseignant à Saint-Étienne, Lycée du Portail rouge.

1961 Enseignant en Algérie, Alger, Lycée Ben Aknoun.

1962 Enseignant à Madagascar, Majunga, Lycée Philibert Tsiranana.

1965 Enseignant au Liban, Beyrouth, Grand lycée franco-libanais.

1986 Enseignant en France, Versailles, Lycée Hoche, jusqu’en 2000.

2011 « Le mur familier aux ombres », éditions Tensing.

2013 « L’automne, déjà ! », éditions Tensing.

2022 « Je ne laisserai personne dire que 20 ans… Lettres à un professeur de français », éditions Complicités.

2024 « Les vols qui n’ont pas fui », éditions Complicités.

Autour de l’entretien

En 2022, une centaine de personnes avait assisté à l’émouvant hommage rendu à Jean-Claude Morin, organisé à l’ambassade du Liban à Paris, pour la sortie du livre « Je ne laisserai personne dire que 20 ans… Lettres à un professeur de français ».

Notes

– Entretien réalisé à Paris, le 30 mars 2025 chez Jean-Claude Morin, par Nathalie Coutrot. Image, son, montage : Godefroy Troude.

– Le montage vidéo a été validé par Jean-Claude Morin. La version écrite, légèrement remaniée, a également été relue et enrichie par M. Jean-Claude Morin.

– Crédits photo : photo d’illustration de l’article extraite de la vidéo de l’entretien. Photo de Laurent Michard : X. Photos du lycée Hoche, puis de Jean-Claude Morin avec Nathalie Coutrot, puis de la soirée à l’ambassade du Liban : Godefroy Troude. Toutes autres photos : collection personnelle Jean-Claude Morin.

❤

Arlette souvenir de ton séjour à Majunga

Merci pour ce partage…

Mon prof de littérature que j’aime beaucoup. M. Morin est un prof comme il n’y en a plus.

Quel cadeau ! Un grand merci ! Et que cela fait du bien de le voir avec son beau sourire !

Monsieur Morin, vous étiez un professeur qui vivait son métier. Je garde effectivement souvenir de Georges Schéhadé, mais aussi de lectures comme L’écume des jours ou bien Moïra (de Julien Green) livre moins classique. Par cette volonté de partage, comme vous le dites dans l’interview, nous nous sommes ouverts à un monde plus vaste, et surtout moins conventionnel. Votre sourire est lumineux et on vous sent plus serein qu’il y a 45 ans.

Bonsoir monsieur Morin, j’ai été très émue quand une personne nous a transféré un mot pour nous parler de cette vidéo… Cela m’a ramené un très grand nombre d’années en arrière. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir mais vous avez sans doute connu mes parents… Ma mère a été la secrétaire de plusieurs proviseurs du Lycée français de Berjaoui à Beyrouth… Mon père a été un des professeurs d’anglais. Et voilà ! J’espère vraiment que vous aurez le temps de lire ce message…

Merci M. Morin ! Quelle inspiration vous avez été et vous continuez de l’être pour bcp, dont moi-même !

J’ai été une élève (très moyenne) en 1994/95 au Lycée Hoche, et vous avez contribué à éveiller ma curiosité pour le monde et mon ouverture sur les autres

Quelle mémoires de vous au Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Vous m’avez marqué à vie !

Merci pour cette video qui m’a énormément ému. Jean-Claude est un merveilleux personnage et bien rares, malheureusement, sont les professeurs qui incarnent sa philosophie de l’enseignement. Ses mots a la fin de l’entrevue m’ont littéralement pris aux tripes. Le voir en forme sur la video m’a énormément réconforté. Merci à nouveau pour ce partage. karimtabet55@gmail.com

Merci pour ce bel entretien et ce témoignage si vivant de cet homme passionné par son métier, par la culture dans sa diversité, une vie ouverte sur le monde et riche de tant de rencontres.

Merci pour cette émouvante vidéo qui m’a permis d’avoir des nouvelles de Jean-Claude Morin. J’ai aussi serré les dents lors de son évocation de la guerre civile au Liban. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude à Jean-Claude Morin, et aux différents professeurs du Lycée français de Beyrouth. J’évoque également le souvenir de Michel Ribon notre brillant et discret professeur de philosophie revenu des camps en 1945.

Merci Monsieur Morin d’avoir permis à la littérature d’illuminer ma jeunesse dans les périodes sombres vécues au Liban. Cet amour ne m’a jamais quittée depuis. Cette vidéo que j’ai découverte par hasard, comme la madeleine de Proust, m’a projetée vers ces douces années vécues au Grand Lycée de Beyrouth !