Le ridicule agent secret Austin « Danger » Powers et Mrs/Miss Kensington s’opposent au Dr Evil et son entreprise criminelle de chantage international. Une comédie loufoque qui — bien que parfois lourde — pastiche habilement James Bond et la culture des années 1960, le tout accompagné d’une excellente bande son.

Ce film pastichant avec amour les premiers épisodes de la série James Bond jusque dans les prénoms ridicules des personnages, ainsi que la série Chapeau melon et bottes de cuir pour les cérébrales et sexy Mrs et Miss Kensington avec leurs tenues de cuir façon Diana Rigg, s’inspire également de « Quatre garçons dans le vent » (1964) pour sa horde de groupies après une belle chorégraphie d’introduction (avec un policeman faisant un clin d’œil au « All night long » de Lionel Richie), et enfin de « Demolition man » (1993) pour les scènes de décongélation et les bases du scénario. C’est une comédie loufoque, dans la lignée de « Casino Royale » (1967), « What’s new pussicat » (1965), de la série des Panthères rose avec l’inspecteur Clouzot, et plus particulièrement des « Frankenstein Junior » (1974) et « Le grand frisson » (1977) de Mel Brooks, récidiviste de la parodie. Des références qui feront le bonheur du cinéphile.

Décors et costumes recréent l’art Pop des années 1960 dans la première partie du film (et aussi le générique de fin) avec des costumes aux couleurs chatoyantes, dans une outrance éloignée de toute vérité historique mais apportant gaité et dynamisme. Au « Electric psychedelic pussicat swinger’s club », dans une ambiance torride façon « Soul train« , on découvre au milieu des danseurs un Andy Warhol pensif, une boite de Tomato soup Campbell’s à la main, assis à côté d’une femme nue peinte façon Ann-Margret sur un tourbillon psychédélique, avant que n’intervienne un tueur habillé d’un costume Mondrian qu’assassine le Dr Evil d’un coup de harpon de plongée sous-marine. Des références à la pelle…

Mike Myers et Jay Roach décrivent* l’univers d’Austin Powers composé de couleurs primaires, douces et floues, par opposition à celui du Dr Evil tapissé d’aluminium brossé, d’un noir et blanc dur d’où n’émergent que de ponctuelles taches rouge vif comme un téléphone ou un bouton de destruction.

Ce style années 1960 s’applique également au montage même du film et en particulier à son aspect visuel, avec ponctuellement une reprise du « split screen » (0h08) popularisé par le mémorable « L’affaire Thomas Crown » (1968), même si bien évidemment il est contextualisé ici dans une comédie et n’a pas le même impact émotionnel ni le raffinement esthétique de l’original (voir une comparaison ici).

La bande son contribue également aux années 1960 en utilisant des succès de l’époque : « Incense and Peppermints » de Strawberry alarm clock (1967), « Mas que nada » de Sergio Mendes & Brasil ’66 (1966), « These boots are made for walkin » de Nancy Sinatra (1966), « Secret Agent Man » de Johnny Rivers (1966) et « Soul Bossa Nova » de Quincy Jones (1962). Certains, comme « The look of Love » et « What the World Needs Now Is Love » de Burt Bacharach, sont même interprétés par l’auteur : « Mike était très gentil et apparemment avait toujours apprécié ma musique [aussi lorsqu’il] m’a parlé de tourner à Las Vegas au sommet d’un bus à impériale je n’ai pu qu’accepter cette proposition !« . Mike Myers tenait beaucoup à ces deux titres, « l’essence du film » précise-t-il*. La bande son est complétée de morceaux actuels très cohérents avec l’ensemble, supervisés ou écrits par George S. Clinton (à ne pas confondre avec George Clinton, la légende du Funk) dont certains imitent habilement le style du grand John Barry, compositeur des premiers James Bond, avec guitare électrique, section de trompettes, violons, saxophone, vibraphone, orgue Hammond et flute (façon « Space March » de « On ne vit que deux fois« ). Pour les amateurs des musiques de John Barry, on en trouvera également de beaux pastiches quelques années plus tard dans « Les indestructibles » (2004) et « Les indestructibles II » (2018) des studios Pixar, composés par Michael Giacchino.

L’humour du film peut néanmoins susciter l’incompréhension et explique à mon avis les divergences d’opinion.

D’abord beaucoup d’autodérision dans la réalisation : dans les fausses erreur, lorsque Austin et Vanessa échangent leurs costumes avec des personnes qui n’ont pas leur taille/embonpoint (0h59), ou dans les traits de scénario jamesbondesques lorsque Vanessa attend sagement d’Austin ait fini de sortir des calembours (1h07) ou lorsque le Dr Evil justifie ses méthodes inutilement alambiquées pour tuer ses ennemis (1h03). Des scènes absurdes comme la fuite en rouleau-compresseur (qui rappelle « Un poisson nommé Wanda » sorti 10 ans plus tôt), puis le garde paralysé par la peur de faire écraser (1h00, avec un montage volontairement appuyé), Austin qui s’obstine à faire un demi-tour dans un couloir trop étroit pour son véhicule (1h09), ou la présentation de l’empire Virtucon s’achevant sur une usine de fabrication de maquettes (0h20).

Certains gags et dialogues gentillets au-dessous de la ceinture rappellent Benny Hill : scènes de nudité où des accessoires arrivent toujours pile au bon moment pour masquer ce qu’il faut (0h37, 1h20). À ce sujet, le réalisateur Jay Roach précise que ces scènes ont fait interdire le film aux moins de 18 ans aux USA, en particulier Elizabeth Hurley tenant des melons et mordant la saucisse à la fin du film. Roach a dû souligner qu’il s’agissait de blagues corporelles assez innocentes et faire des coupures – en particulier réduire des plans de fesses sur la scène de décongélation – pour obtenir une simple interdiction aux moins de 13 ans (en France, le film est classé tout public).

Certaines scènes sont volontairement lourdes : le gag récurrent du « Swedish penis enlarger » (0h14), le docteur Evil se faisant involontairement traîner en fauteuil à roulette par son assistant emmenant son chat (0h20), les rires sataniques de l’équipe du docteur Evil qui n’en finissent pas (0h35) ou encore les deux gags avec l’américain en stetson aux WC qui après un « Wooh, bel accoutrement, vous êtes du show ? Non, je suis anglais ! ..Désolé. » puis « Pour qui travaille numéro 2 ? C’est ça, montre lui qui est le chef ! » (0h32).

Enfin, d’autres gags et dialogues, assez crus, auraient pu être moins appuyés comme la scène du bain où la misogynie outrée doit être comprise en tant que pastiche de « On ne vit que deux fois » (0h45). D’autres sont interminables comme la scène de vidange après décongélation (0h11), ou auraient carrément pu être évitées comme Austin se prenant le levier de vitesse dans l’entrejambe (1h19).

Cet humour en fait néanmoins une comédie pot-au-feu, comme « Les tontons flingueurs » (1963), « Les Blues brothers » (1980), « La vie est un long fleuve tranquille » (1988) ou l’excellent « Astérix Mission Cléopâtre » (2002), qu’on revoit avec plus de plaisir à chaque fois en y trouvant des gags, références ou sous-entendus qu’on avait raté précédemment. Le meilleur exemple est pour moi la scène de thérapie de groupe interrompue par son animatrice (Carrie Fisher) d’un sourire candide : « Vous savez… nous allons devoir nous arrêter ».

Mais le film se bonifie par un aspect sociologique et générationnel, confrontation de l’esprit d’insouciance, de liberté et de créativité des années 1960, avec la société rigidifiée par le Sida et le politiquement correct des années 1990. Dès le début un dialogue donne le ton :

– Basil Exposition : « Beaucoup de choses ont changé depuis 1967 ! »

– Austin Powers : « Tant qu’on baise avec tout le monde sans protection en expérimentant des drogues psychédéliques je suis pour ! »

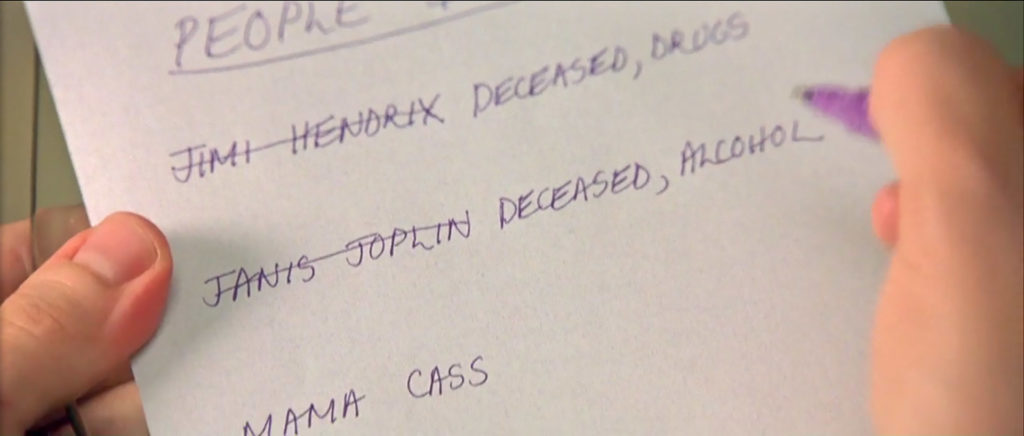

La réalité rattrape rapidement Austin Powers qui énumère avec stupéfaction et émotion la liste de ses idoles disparues : Jimi Hendrix, Janis Joplin, Mama Cass… (0h57) Une liste à laquelle pourrait s’ajouter Jim Morrison, Otis Redding, Elvis Presley, Brian Jones, Sharon tate comme le chante Jane Birkin dans le nostalgique « ex-fan des sixties« . La fête est finie.

Rejeté pour son attitude et ses blagues misogynes à la James Bond, qui ne passent plus à l’époque du politiquement correct, Austin ne cherche néanmoins pas à choquer : il aime sincèrement danser en slip rouge à drapeau britannique sur « I touch myself », au point de continuer tout seul après avoir éliminé les fembots (1h14), mais il finit par comprendre ses défauts (0h49) et le confirme « Ok, I have bad teeth » (1h06) et — même s’il cherche à s’adapter — reste sujet de railleries (geste jugé désuet dans le bar, 0h57), et décalé face à l’actualité (Apollo 11, la chute du mur de Berlin…). Comme le conclut Vanessa : « J’oublie parfois que tu as manqué les 30 dernières années » (0h58).

Le Dr Evil est également victime de ce déracinement culturel et générationnel : outre que ses plans diaboliques sont éventés et méritent d’être rafraichis « I’m the boss… Need the infos » (0h21), n’arrivant pas à se rapprocher de son fils malgré la thérapie de groupe (0h53) et l’apprentissage de la Macarena (0h27), il se heurte comme Austin au politiquement correct de son entourage : après avoir assisté à la démonstration de tir des plantureuses fembots il lance « J’aime les filles de ce …calibre » avant de se corriger en raison du silence gêné de l’assistance : « Par calibre, j’entends celui de leurs armes et leur haute qualité morale » (0h49).

Cette problématique est approfondie lors de la confrontation finale d’Austin Powers et du Dr Evil :

– Dr Evil : « N’est-il pas ironique que tout ce que vous défendez, l’amour libre, la fête, tout ça aujourd’hui dans les années 1990 on dit que c’est …l’Enfer ? »

– Austin Powers : « Non, on se révoltait contre les blaireaux cul serrés comme toi, qui ne pensaient qu’à l’argent, à la domination mondiale. On était innocents, mec ! Si on avait connu les conséquences de la libération sexuelle, on s’y serait pris autrement mais dans le même esprit : celui de la liberté ! »

Mike Myers déclarait que c’est ce dialogue, qu’il appréciait énormément, qui l’avait incité à jouer également le rôle du Dr Evil*.

Ce propos socio-générationnel ne se retrouvera hélas pas dans les deux suites, « L’espion qui m’a tirée » (1999) et « Goldmember » (2002), beaucoup plus pesantes (c’est possible…) avec entre-autres le rôle du pétomane « Gras-Double » et exemptes de références musicales des années 1960. Je les déconseille. Mais d’autres films abordent ces sujets générationnels, comme « Mes meilleurs copains » (1989) de Jean-Marie Poiré et « Les copains d’abord » (1983) de Laurence Kasdan qui partagent tous deux également le contexte musical des années 1960, ou le magnifique « Nous nous sommes tant aimés » (1974) d’Ettore Scola sur un plan plus sociologique et politique.

Pour conclure je citerai Mike Myers : « Le film était un hommage à mon père, [décédé en 1991, qui m’avait fait découvrir] James Bond, Peter Sellers, les Beatles, The Goodies, Peter Cook et Dudley Moore […] J’ai sû que j’avais réussi lorsque, bloqué en voiture par la parade d’Halloween à Los Angeles, je me suis assis sur le capot de ma voiture et ai vu 15 Austin Powers défiler. L’un d’eux m’a vu et tous sont venus faire une photo avec moi. C’était super ! » *

Pour ma part, je suis également reconnaissant à Mike Myers d’avoir, à l’aube de l’an 2000, remis à la mode la culture des années 1960, aujourd’hui encore inégalée à mes yeux sur le plan créatif.

À lire

– Critique Austin Powers (Le Blog du Cinéma, 2021)

– Austin Powers B.O.F. (Place des libraires, 1999)

– « Austin Powers’ at 20: Mike Myers, Jay Roach, More Spill Secrets in Shagadelic Oral History » (the Hollywood reporter, 27/04/2017)

Notes

Toutes les images de cet articles sont extraits du film, sauf le montage de pochettes de disques réalisé par mes soins. L’illustration en tête d’article n’est pas une affiche du film mais un poster promotionnel.

* Interview Hollywood Reporter.